TU Graz will E-Auto-Batterien mit Holz-Stahl-Konstruktion schützen

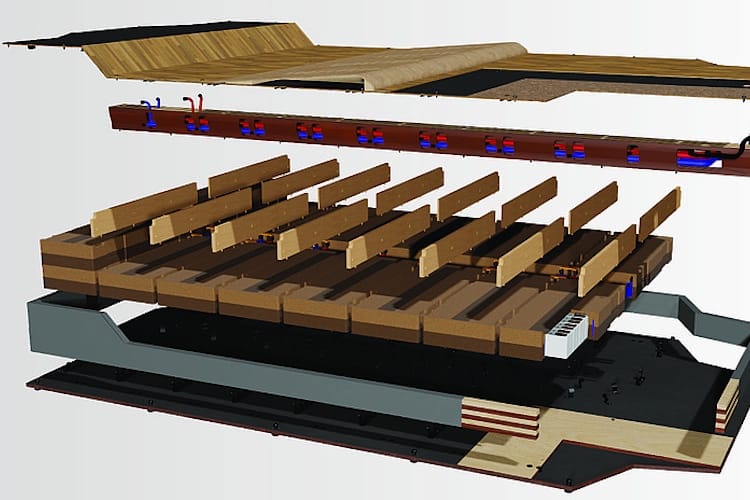

Im Rahmen des Projekts Bio!Lib ist einem Forschungsteam des Instituts für Fahrzeugsicherheit der TU Graz ein bemerkenswerter Fortschritt im nachhaltigen Fahrzeugbau gelungen: Sie entwickelten ein neuartiges Batteriegehäuse für Elektroautos, das hauptsächlich aus Holz, dünnem Stahlblech und Kork besteht – Materialien, die einen wesentlich geringeren ökologischen Fußabdruck aufweisen als herkömmliches Aluminium.

Batteriegehäuse sind sicherheitskritische Bauteile: Sie müssen die Batterie bei Unfällen vor mechanischer Verformung schützen und im Brandfall hohen Temperaturen standhalten. Bisher kommen vor allem Aluminium-Strangpressprofile zum Einsatz, die jedoch in der Herstellung sehr energieintensiv sind.

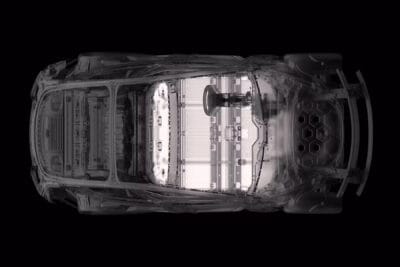

Das neuartige Gehäuse aus dem Projekt Bio!Lib verzichtet vollständig auf Aluminium und nutzt stattdessen eine Kombination aus einer dünnen Stahlhülle mit Holzfüllung. Diese Bauweise hat in Crashtests eine vergleichbare Leistung wie das Aluminium-Batteriegehäuse des Tesla Model S gezeigt – besonders beim anspruchsvollen Pfahlaufpralltest, bei dem das Fahrzeug auf einen Stahlpfeiler prallt.

Überraschend ist der Einsatz von Holz, da Batterien von Elektroautos bei Bränden als besonders kritisch gelten: Sie können hohe Temperaturen erreichen, und es besteht die Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion (Thermal Runaway). Holz als Material wird allgemein mit Brennbarkeit assoziiert – was es auf den ersten Blick für solche Anwendungen ungeeignet erscheinen lässt.

Verkohlung von Kork sorgt für Schutz

Doch das Bio!Lib-Team nutzte gerade die zelluläre Struktur des Holzes gezielt aus: Unter Druck kollabieren die Zellen und absorbieren Energie, was den Schutz bei Kollisionen verbessert. Beim Brandschutz kam zusätzlich Kork zum Einsatz: „Wenn Kork sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist, verkohlt er“, erklärt Projektleiter Florian Feist. „Durch die Verkohlung kommt es zu einem starken Abfall der ohnehin bereits relativ geringen Wärmeleitfähigkeit, wodurch die dahinter liegenden Strukturen geschützt sind.“

Damit entsteht ein Effekt, der sogar über die Schutzwirkung herkömmlicher Materialien hinausgeht. In einem Test mit Temperaturen über 1.300 Grad Celsius übertraf der mit Kork isolierte Deckel sogar den Tesla-Standard: Auf der dem Brand abgewandten Seite war es etwa 100 Grad Celsius kühler.

Positive Ökobilanz

Ein Vergleich der ökologischen Auswirkungen zeigte laut einer Analyse mit dem Wegener Center der Universität Graz, dass das Bio!Lib-Gehäuse in fast allen Umweltkategorien (Primärenergiebedarf, Wasserverbrauch, Schadstoffbelastung) besser abschneidet als herkömmliche Aluminiumlösungen – einzig bei der Landnutzung zeigte Holz Nachteile.

In einem Folgeprojekt wollen die Forschenden untersuchen, ob auch minderwertiges Holz aus Durchforstung oder Recycling eingesetzt werden kann. Auch die Wiederverwendung von Kork sowie die Recyclingfähigkeit des gesamten Gehäuses sollen weiter optimiert werden.

Fazit

Der Einsatz von Holz und Kork in einem Batteriegehäuse erscheint zunächst merkwürdig, da beide Materialien mit Entflammbarkeit assoziiert werden. Doch durch gezielte Materialwahl, Strukturdesign und Schutzschichten konnte das Forschungsteam demonstrieren, dass ein solches Gehäuse nicht nur nachhaltiger, sondern auch sicherer sein kann als konventionelle Lösungen – ein potenzieller Meilenstein für umweltfreundliche Elektromobilität.

1 Kommentar