Für den Batteriepass: Kia trackt den Zustand jeder einzelnen Zelle

Die EU-Kommission möchte ab 2027 mit einem digitalen Batteriepass über den gesamten Lebenszyklus hinweg mehr Transparenz über den Zustand von Stromspeichern schaffen und einen großen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen.

Kia forscht aktuell daran, wie so etwas konkret aussehen könnte und hat dafür eine eigene Abteilung gegründet. Dabei begibt sich der Autobauer bis auf die Zellebene – das Ziel ist es, Informationen über den Zustand jeder einzelnen Batteriezelle zu gewinnen und so in Echtzeit ein gesamtheitliches Bild des „State of Health“ (SOH) der Akkus zu gewinnen.

„Kia will für seine Kunden einen neuen Standard im Hinblick auf die Batterietransparenz und -leistung setzen“, sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. „Durch das Testen von Batteriepässen auf zellulärer Ebene gewinnen wir Erkenntnisse darüber, welche Vorteile wir unseren Kunden bieten können. Neben einer längeren Batterielebensdauer und weiteren Vorzügen gehört dazu auch der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses.“

Wartungsprobleme früh erkennen

Dass nicht nur die Module geprüft werden, sondern sogar einzelne Zellen erfasst und in Echtzeit ausgewertet werden, bringt gleich mehrere Vorteile: Mögliche Wartungsprobleme lassen sich früh erkennen, Reparaturen gezielter durchführen und der ins Geld gehende Austausch ganzer Module vermeiden.

Der Hauptvorteil der dabei entstehenden Transparenz: Käufer können sich beim Gebrauchtwagenkauf besser ein Bild vom Akku machen, was den Wiederverkaufswert steigern dürfte, zumindest wenn der Akku in gutem Zustand ist. Auch beim Recycling und der Zweitnutzung von Batterien hilft das System, Ressourcen zu schonen und Abfälle zu reduzieren.

Test des Systems im EV3

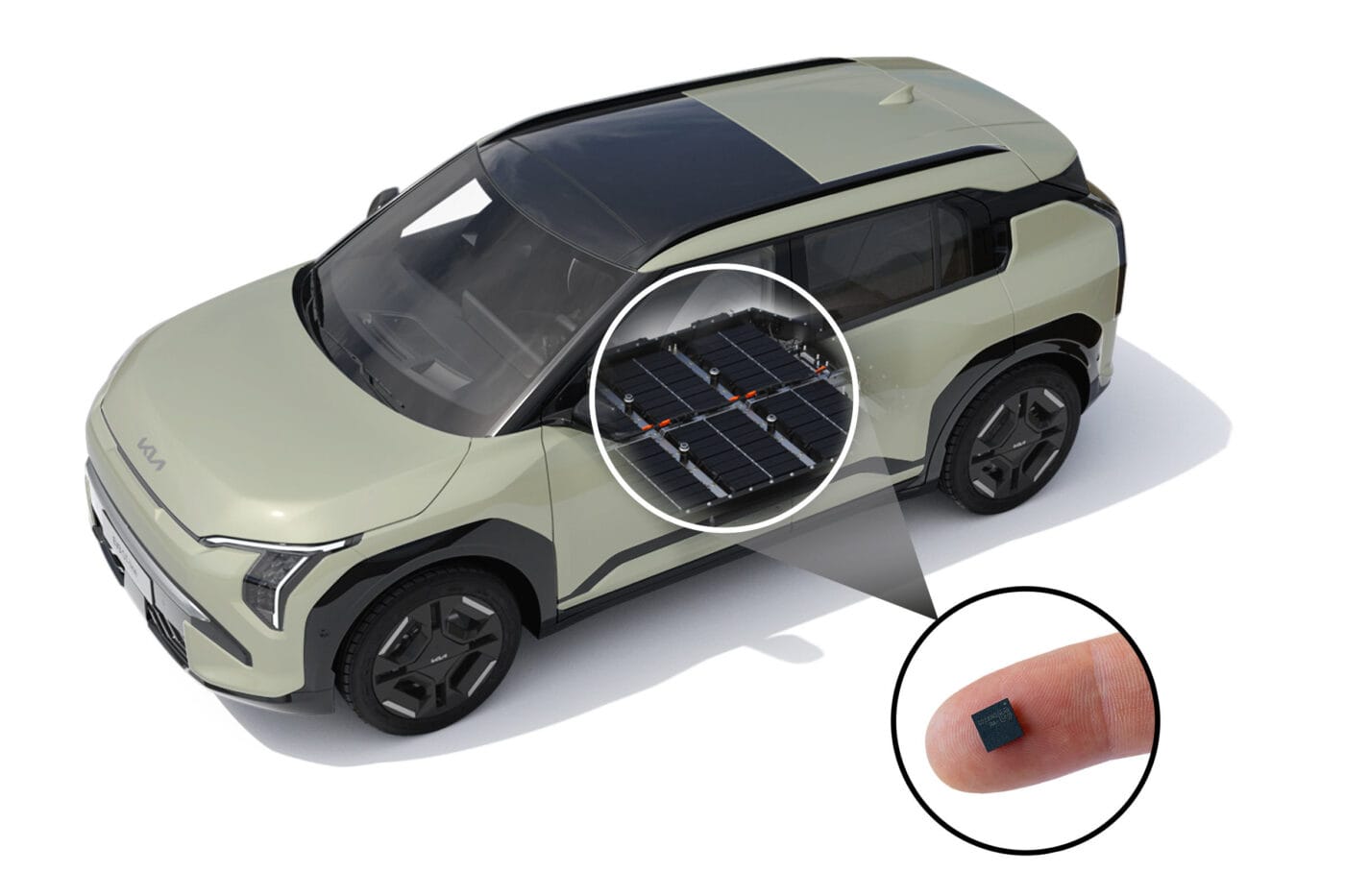

Um Praxiserfahrungen zu sammeln, hat Kia einen in Korea produzierten EV3 mit einem Batteriezellen-Überwachungssystem des britischen Unternehmens Dukosi ausgestattet und nach Europa verschifft. Dank des Systems kann das Fahrzeug jederzeit Daten über den Zustand jeder einzelnen Zelle sammeln und in Echtzeit in den digitalen Batteriepass hochladen.

Sowohl der Fahrer als auch die Werkstätten sowie Aufsichtsbehörden können über das Infotainmentsystem auf diese Daten zugreifen. Falls eine Reparatur an dem Stromspeicher durchgeführt wurde, wird auch das vermerkt. Im Anschluss wird das System automatisch aktualisiert, um eine maximale Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Um während der Tests Zugriff auf die gesammelten Batteriepass-Daten zu haben, nutzten die Beteiligten eine von der niederländischen Forschungsorganisation TNO entwickelte Pilot-Plattform für den gemeinsamen Datenaustausch. Die Koordination der Batteriepass-Tests übernimmt die Technische Universität Delft in Kooperation mit der Hyundai Motor Group, zu der neben der namensgebenden Kernmarke auch Kia sowie Genesis gehören.

Kia plant den neuen Service bis Februar 2027 für alle in Europa verkauften Elektro- und Hybrid-Modelle einzuführen Ab diesem Termin ist laut EU-Batterieverordnung ein digitaler Batteriepass vorgeschrieben. Die erforschte Technologie könnte später auch bei weiteren Fahrzeugmodellen, anderen Herstellern und eventuell sogar in anderen Sektoren, wie zum Beispiel bei stationären Speichern, zum Einsatz kommen.

0 Kommentare