A6 bei Amberg wird zur E-Road für induktives Laden

Das geht aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunks (BR) hervor. Die entsprechende Technik wird demnach in Fahrtrichtung Nürnberg verbaut. Dies geschieht im Zuge einer ohnehin anstehenden Fahrbahnerneuerung auf einem Abschnitt von 5,7 Kilometern nahe der Raststätte Oberpfälzer Alb Nord. Die eigentliche E-Road soll aber nicht länger als einen Kilometer ausfallen.

Ab Sommer können auf der A6 laut BR dann speziell präparierte Elektrofahrzeuge während der Fahrt aufladen – eine Premiere in Bayern, aber keine deutschlandweit. Denn mit Electreon ist ein schon hierzulande aktiver Technologiespezialist in das Projekt involviert, der aktuell etliche E-Road-Vorhaben weltweit parallel vorantreibt.

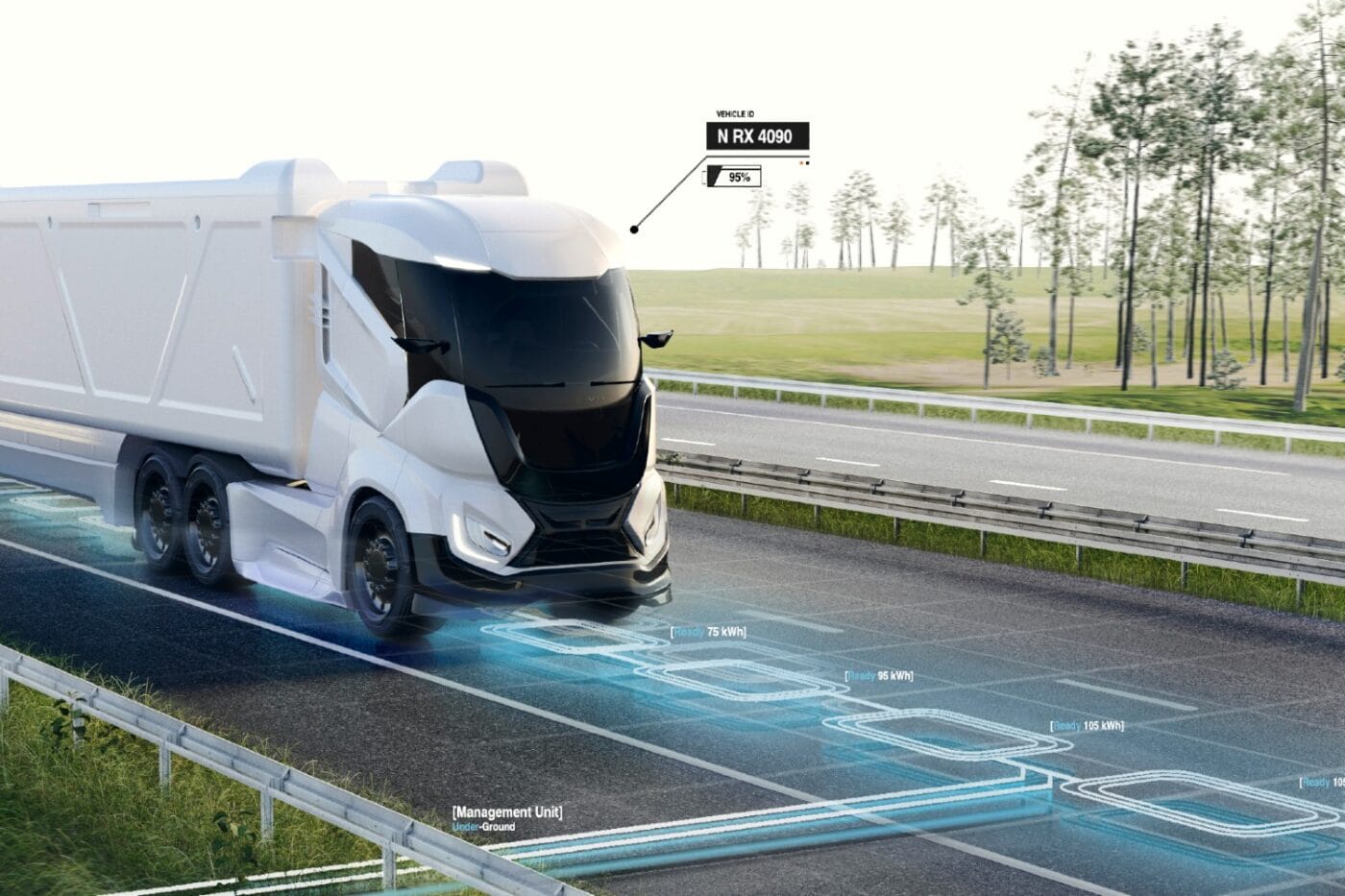

Kern des Ansatzes ist das elektrische Straßensystem (ERS) des israelischen Unternehmens, das die induktive Kopplung zwischen Kupferspulen, die unter der Straßenoberfläche installiert werden, und einem Empfänger, der an einem Elektrofahrzeug angebracht ist, nutzt. Ähnlich wie bei einem kabellosen Ladegerät für Telefone wird auf der Straße Strom durch ein Magnetfeld übertragen, das aktiviert wird, wenn ein mit einem Empfänger ausgestattetes Fahrzeug parkt oder über die straßeneigenen Sender fährt.

Der Aufbau der Teststrecke ist dabei in das 2022 gestartete Forschungsprojekt E|MPOWER eingebettet. Zum Projektkonsortium gehören das Institut FAPS der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), das Institut ELSYS der Technischen Hochschule Nürnberg, die Risomat GmbH & Co.KG und die VIA IMC GmbH besteht. Gefördert wird E|MPOWER unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium und von der Deutschen Autobahn GmbH.

Die E-Road bei Amberg soll nun Fragen zur Effizienz des Systems und zum Aufwand bei der Installation klären. Außerdem wollen die Beteiligten mit der Teststrecke natürlich eine Reihe wissenschaftlicher Daten sammeln. Mit einem Kilometer wird die induktive Ladestrecke in Nordbayern dabei länger ausfallen als die deutschlandweiten Debütprojekte in Karlsruhe und Balingen. Dort hatte ElectReon schon 2020 bzw. 2023 induktive Ladelösungen gebaut. Im Zuge des aktuellen Projekts soll die Technologie nun erstmals in Deutschland auf einer Autobahn demonstriert – und laut früheren Angaben auch mit neuen Bautechniken umgesetzt werden, um die Baukosten und -dauer zu senken.

Bayern will sich unterdessen auch mit einem sogenannten E-Road-Center als Vorreiter beim induktiven Laden positionieren. In Hallstadt bei Bamberg hat erst kürzlich ein neues Technologiezentrum des Fraunhofer-Instituts IISB eröffnet, das sich der Erforschung von kontaktlosen E-Auto-Ladelösungen widmet. Nach einer ersten Forschungsphase bis November 2027 soll das E-Road-Center verstetigt werden. Die Einrichtung wird von Bayerns Landesregierung mit rund 7,5 Millionen Euro bezuschusst

14 Kommentare