Charging Reliability Index: So zuverlässig laden E-Autos

Das eMobility-Unternehmen EcoG hat einen Index entwickelt, um die Ladezuverlässigkeit verschiedener Elektroplattformen zu messen. 2023 veröffentlichte EcoG erstmals einen Report auf Basis seines „Charging Reliability Index“, wobei es damals um den Vergleich von zehn namentlich nicht genannten Fahrzeugmodellen ging. Nun, zwei Jahre später, folgt die zweite Ausgabe des Index und damit einhergehend eine Ausweitung auf – nun namentlich genannte – Elektrofahrzeug-Plattformen. Zum Vergleich treten an: die BMW UKL2, Ford GE1, die Geely SEA, Hyundais E-GMP, der Lucid Air, die Mercedes MFA2, SAIC LWB, die Stellantis CMP, das Tesla Model 3/Y und VWs MEB-Architektur.

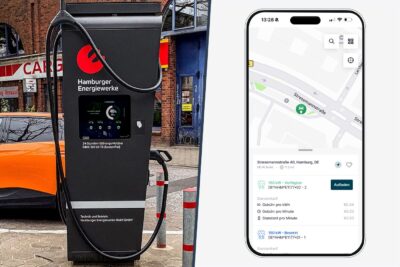

Kerngeschäft von EcoG ist die Entwicklung von Betriebssoftware für DC-Ladestationen. Dieses Business bringt die Münchner automatisch mit Fragen der Ladezuverlässigkeit in Berührung. „Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Ladens von Elektrofahrzeugen lösen die Reichweitenangst als eines der größten Hindernisse für die Einführung der Elektromobilität ab. Studien zeigen, dass immer noch jeder zehnte Ladeversuch fehlschlägt“, konstatiert die Firma. Die Implementierung der Schnittstelle zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug sei ein entscheidender Faktor für die Ladezuverlässigkeit. Der Index der Münchner betrachtet dabei explizit nur die fahrzeugseitige Schnittstelle. Er basiert in seiner 2025er-Ausprägung auf 20 Tests, die in die Kategorien Ladeinitialisierung, Ladevorgang, Fehlerbehebung und Benutzerkommunikation unterteilt sind.

Im Gegensatz zu 2023 hat EcoG in der neuen Index-Ausgabe zusätzliche Textkategorien eingeführt, die Anzahl der Tests um 50 Prozent erhöht und auch erstmals die Unterstützung des bidirektionalen DC-Ladens in die Untersuchung aufgenommen.

Große Bandbreite bei den Ergebnissen

Zu den Ergebnissen: Zwar nennt EcoG diesmal die untersuchten Plattformen, allerdings gibt die Firma nicht Auskunft darüber, wer beim Index wie abgeschnitten hat. Die Ergebnisse sind anonymisiert. So erfahren wir nur, dass keine EV-Plattform mehr als 76 Prozent Zuverlässigkeit (76 von 100 Punkten) erreicht. „Dies zeigt, dass weiterhin grundlegende Mängel bestehen, die bei Elektroautofahrern zu erheblicher Frustration und sogar zu Pannen führen können“, folgern die Analysten. Das schlechteste Ergebnis fuhr eine Plattform ein, die im Index nur 39 von 100 Punkte erreichte.

Inhaltlich halten die Studienmacher fest, dass die Stabilität des Ladevorgangs gegenüber 2023 verbessert hat: „Eine höhere Qualität der Steuersignale führt zu weniger unerwünschten Ladeunterbrechungen.“ Im Jahr 2023 beobachtete EcoG noch zwei Fälle, in denen die von den Elektrofahrzeugen gesendeten Kommunikationssignale so schwach waren, dass ein hohes Ausfallrisiko für Ladevorgänge bestand. Im Jahr 2025 wurden keine derartigen Ausreißer mehr festgestellt. „Dies ist ein vielversprechender Indikator für eine Verbesserung der Robustheit von Elektrofahrzeug-Implementierungen, die zu stabileren und zuverlässigeren Ladevorgängen führt. Mit einem Unterschied von mehr als 20 dB zwischen der besten und der schlechtesten Implementierung variiert die Signaldämpfung jedoch immer noch erheblich zwischen den Fahrzeugplattformen“, urteilt EcoG.

Fahrzeuge mit zu kurzem Autorisierungsfenster

Und auch die Hauptursache für fehlgeschlagene Ladevorgänge sehen die Münchner noch nicht behoben: sogenannte Autorisierungs-Timeouts führen zum Abbruch von Ladevorgängen, bevor diese tatsächlich beginnen. In vielen Fällen liege der fehlgeschlagene Ladestart an zu strengen und falsch abgestimmten Timeouts zwischen Auto und Ladegerät, heißt es in dem Report: Der E-Autofahrer autorisiert den Ladevorgang an der Säule („beispielsweise durch Durchziehen seiner Kreditkarte und Eingabe eines PIN-Codes“), doch der Autorisierungsprozess dauert so lange, dass es im Fahrzeug („das seit dem Einstecken des Kabels auf den Ladevorgang wartet“) zu einem Timeout kommt und der Ladevorgang fahrzeugseitig abgebrochen wird.

In den Tests für den Charging Reliability Index 2025 legten laut EcoG vier von zehn Fahrzeugplattformen immer noch ein sehr striktes 60-Sekunden-Autorisierungsfenster fest, bevor der Ladevorgang abgebrochen wurde. Überraschend sei dabei die Beobachtung gewesen, dass bei sechs Plattformen das Timeout je nach der zu Beginn des Ladevorgangs ausgehandelten Protokollversion variiert: „Zwei Plattformen zeigten niedrige Timeouts nur bei Auswahl des ISO-Protokolls, nicht jedoch bei Auswahl des DIN-Protokolls. Dies kann für den Benutzer sehr verwirrend sein, da nicht transparent ist, welches Protokoll verwendet wird“, folgern die Studienmacher.

Leere 12-V-Batterien – und nichts geht mehr

Eine weitere Schwachstelle sind und bleiben die 12-V-Batterien – die kleinen, aber wichtigen Stromquelle für die Steuerungs- und Sicherheitssysteme des Fahrzeugs. Sind diese leer, reagiert das Fahrzeug nicht mehr und kann ohne technische Unterstützung weder gestartet noch in den Fahrmodus versetzt werden. „Dies ist in der Praxis häufig der Fall, wenn ein Ladeversuch fehlschlägt und das Elektrofahrzeug lange Zeit automatisch erneut versucht, den Vorgang zu starten“, schreiben die Autoren. Obwohl die Implementierung solcher Wiederholungsversuche eigentlich ein Komfortmerkmal ist, kann sie zu einer Falle werden: „Drei der getesteten Fahrzeugplattformen haben diese Versuche unendlich oft wiederholt“, so EcoG. „Dieses Verhalten belastet die 12-V-Batterie stark. Überbeanspruchung der 12-V-Batterie verkürzt nicht nur ihre Lebensdauer, sondern kann auch dazu führen, dass das Fahrzeug an der Ladestation völlig funktionsunfähig wird.“

Über diese Ergebnisse hinaus identifizierte EcoG aber auch mehrere ermutigende Entwicklungen: Sieben von zehn Fahrzeugen unterstützen nun höhere Sicherheitsstufen in der Kommunikation (TLS = Transport Layer Security), was den Schutz sensibler Steuerdaten während des Ladevorgangs verbessert. Darüber hinaus stellten alle getesteten Fahrzeugplattformen sicher, dass Fahrzeuge nicht bewegt werden können, während sie noch an das Ladegerät angeschlossen sind – eine grundlegende, aber wesentliche Sicherheitsmaßnahme. Verbesserungsbedarf gibt’s aber noch bei der Überprüfung der vom Ladegerät bereitgestellten Spannung (nur fünf EV-Plattformen überprüfen selbst und verlassen sich nicht ausschließlich auf die vom Ladegerät bereitgestellten Informationen) und bei der Nutzung standardisierter Fehlercodes (nur zwei EV-Plattformen nutzen diese, um Fahrern Probleme wie fehlerhafte Steckerverriegelung klar mitzuteilen).

Auch beim Benutzererlebnis gibt es laut EcoG noch eine große Bandbreite: Drei von zehn Fahrzeugen bieten dem Report zufolge keine einfache Möglichkeit, den Ladevorgang direkt am Fahrzeug zu beenden und zwei Modelle unterstützen weiterhin nicht wichtige Industrieprotokolle wie ISO 15118-2, was die Interoperabilität einschränkt.

Besser als 2023, aber noch viel Luft nach oben

Als Resümee halten die Analysten fest, dass sich die Elektrofahrzeugbranche in die richtige Richtung bewegt, jedoch weiter Handlungsbedarf besteht: „Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse einen stetigen Fortschritt in der gesamten Branche, aber der beste CRI-Wert von 76 % unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die Implementierung der Ladeschnittstellen weiter zu verbessern, um ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Ladeerlebnis zu erreichen.“

EcoG war übrigens auch an dem 2021 gestarteten Projekt „Wirkkette Laden“ beteiligt, in dessen Verlauf Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft Fehlerquellen beim Laden von E-Fahrzeugen diagnostizierten. Allerdings schauten sich die Projektteilnehmer in diesem Fall das komplette „Ökosystem Laden“ an und schlussfolgerten beispielsweise, dass in 44 Prozent der Fälle das technische Problem an der Ladestation selbst verortet werden kann.

Neben Konsortialführer CharIN und EcoG waren an dem Projekt die Uni Stuttgart, das Fraunhofer IAO, ABB, Stromnetz Hamburg, BMW, EWE, Digital Charging Solutions und Ionity als Partner beteiligt. Als Koordinatoren agierten die NOW GmbH des Bundes und Projektträger Jülich. Gebündelt wurden die Erkenntnisse aus dem Projekt „Wirkkette Laden“ in einem verbindlichen Maßnahmenkatalog namens „12 Gestaltungsprämissen für öffentliche Ladestationen“. Dieser führt sechs „obligatorische“ und sechs „empfohlene“ Prämissen auf.

5 Kommentare