Mercedes bringt mit der Studie Vision Iconic die Dreißigerjahre zurück

Mit seinen großen Elektro-Limousinen EQS und EQE wollte sich Mercedes auf dem Weg in die Elektro-Zukunft zwar bewusst von der S- und E-Klasse abheben und hat sich dafür im Namen der Aerodynamik und der Platzoptimierung weitestgehend von ihrer Design-DNA verabschiedet. Die Antwort folgte prompt, indem die Stammkundschaft die beiden eher rundgelutscht wirkenden Modelle, inklusive ihrer SUV-Ableger, verschmähte. Gleichzeitig war die Optik auch nicht massentauglich genug, um genügend Neukunden anzulocken.

Mercedes ist sich dieses Fehlers bewusst und hat seine Design-Strategie bereits angepasst. Auch bei den Elektro-Modellen fließen wieder mehr Design-Elemente aus der Markenhistorie ein. Das beste Beispiel ist der neue GLC mit EQ-Technologie, bei dem der klassische, aufrecht stehende Mercedes-Grill sein Comeback feiert – In einer modernisierten Form und mit trendigen Leuchtelementen. Bei der nächsten E- und S-Klasse, plus deren Elektro-Ablegern, wird Mercedes in eine ähnliche Richtung gehen.

Mercedes arbeitet an einer Solar-Lackierung

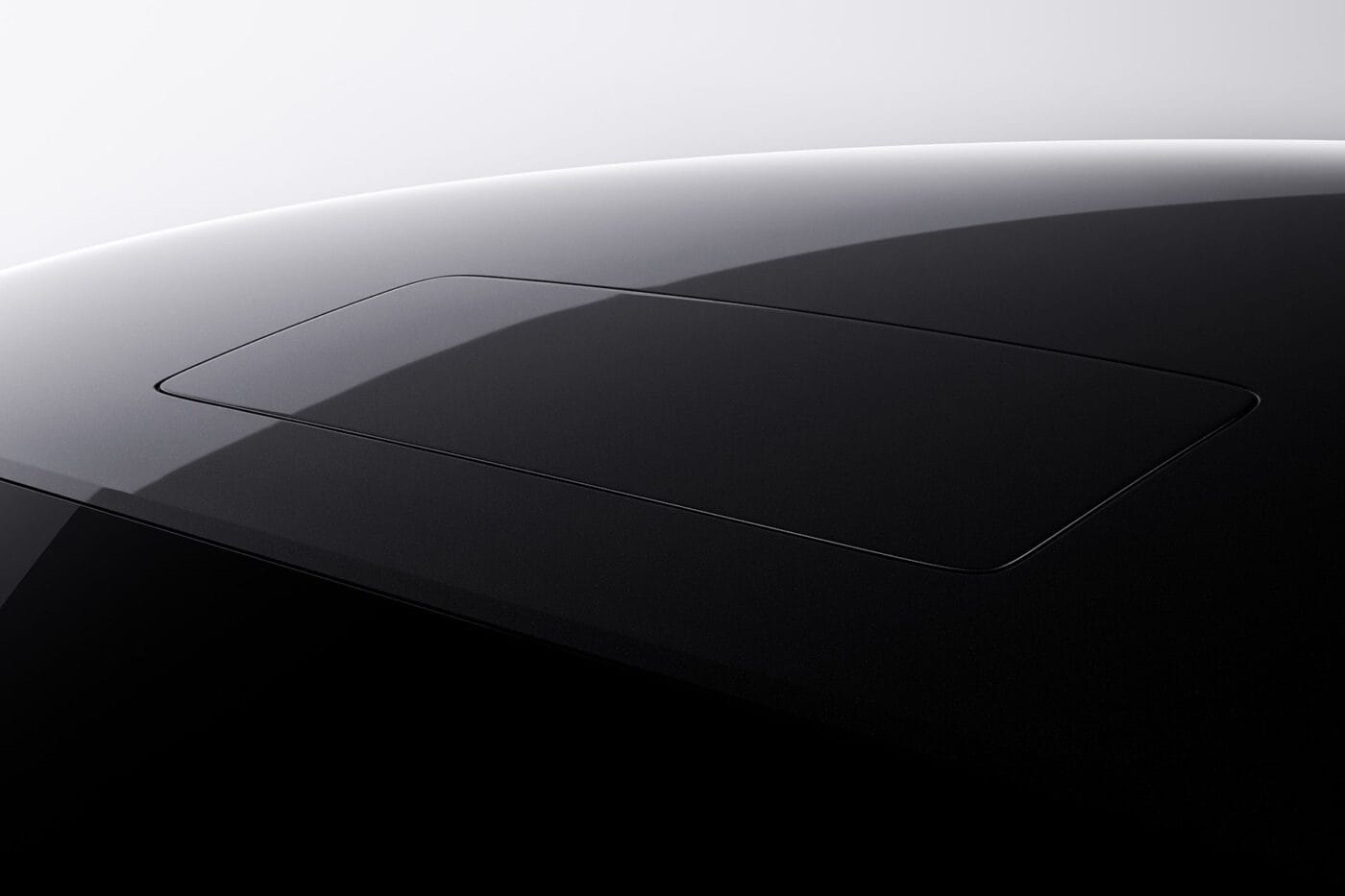

Mit dem Concept Car Vision Iconic zeigt die Designabteilung rund um den langjährigen Chefdesigner Gorden Wagener, was man bei der nächsten Auflage des Flaggschiffs der Marke erwarten darf – und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch, wenn es um die inneren Werte geht. Eines der technischen Highlights betrifft gleich beide Ebenen – der tiefschwarze Solarlack, der bei einer Fläche von elf Quadratmetern, was ungefähr einem Mittelklasse-SUV entspricht, genug Strom für bis zu 12.000 Kilometer pro Jahr erzeugen soll.

Die konkrete Ausbeute ist natürlich von der geografischen Lage und dem Wetter abhängig. Der eben genannte Wert bezieht sich auf Stuttgart. Wenn das Auto in Los Angeles fahren und parken würde, wären sogar bis zu 20.000 Kilometer drin. Der Wirkungsgrad liegt bei vergleichsweise hohen 20 Prozent. Ganz offensichtlich ist das Auto nicht mit Solarpanelen bedeckt, sondern mit einer hauchdünnen, solar-aktiven Schicht überzogen, die kaum sichtbar ist.

Ausblick auf „Steer-by-Wire“ bei Mercedes

Der Vision Iconic soll das hochautomatisierte Fahren nach Level 4 beherrschen. Dafür wird eine hohe Rechenleistung benötigt. Um gleichzeitig den Energieverbrauch im Rahmen zu halten, hat Mercedes-Benz sich gemeinsam mit anderen Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit neuen Rechnerarchitekturen auseinandergesetzt. In dem Concept Car setzt der Autobauer auf das sogenannte „Neuromorphic Computing“, das an die Funktionsweise des Gehirns angelehnt ist. Durch diesen Ansatz soll nicht nur der Stromverbrauch im Vergleich zu heutigen Systemen um bis zu 90 Prozent sinken, sondern auch die Reaktionsschnelligkeit erhöht werden.

Mercedes folgt in den Fußstapfen des Tesla Cybertruck und Nio ET9 und bringt die Steer-by-Wire-Technologie 2026 in Serie. Dabei verzichtet der Hersteller komplett auf eine Lenksäule, weshalb es keine mechanische Verbindung mehr zwischen dem Volant und den Rädern mehr gibt. Deren Stellung wird nur noch rein elektronisch geregelt. Im Vision Iconic hat Mercedes diese Technologie mit einer Hinterradlenkung kombiniert und gezeigt, dass dadurch auch das Cockpit neu gestaltet werden kann.

Bei der Suche nach Inspiration begaben sich die Mercedes-Designer in der Markenhistorie dieses Mal besonders weit zurück. Genauer gesagt in die Dreißigerjahre, nach der Ansicht von Wagener die „goldene Epoche des Automobildesigns“. Mit dem riesigen beleuchteten Grill, der steilen Front, den winzigen Scheinwerfern in Form von Mercedes-Logos erinnert der Vision Iconic an eine futuristische Version des Autos von Cruella de Vil oder an das Fahrzeug des ein oder anderen Hollywood-Bösewichts.

Im Profil mit der elegant nach hinten abfallenden Dachlinie erkennt man aber, welcher historische Urahn das wahre Vorbild gewesen sein dürfte – der stromlinienförmige Mercedes 540 K „Autobahn-Kurier“ aus dem Jahre 1938. Das rundliche Heck erinnert mit seinen schmalen Rückleuchten etwas an den Hintern des Mercedes 300 SL „Flügeltürer“ aus den Fünfzigern.Der Hyperscreen hat ausgedient

Der Hyperscreen hat ausgedient

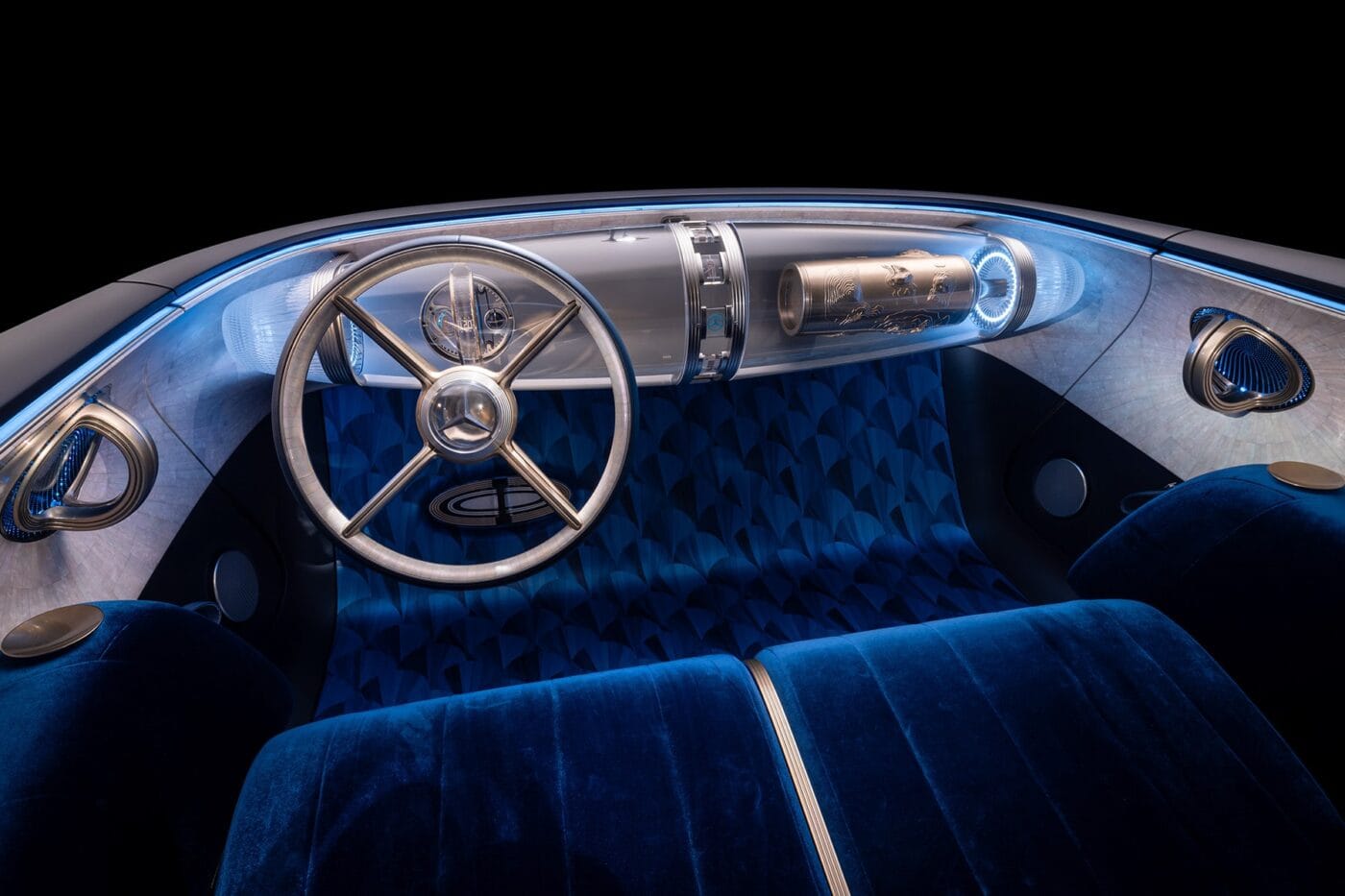

Von Außen ist bereits ein gewisser Art Decó-Einfluss zu erkennen, beim Interieur hat der Autobauer aber nochmal eine Schippe draufgelegt. Im Zentrum steht der „Zeppelin“ genannte schwebende Armaturenträger aus Glas. Statt einfach nur einen riesigen Touchscreen rein zu klatschen, setzt Mercedes bei der Bedienung auf ein Zusammenspiel aus analogen und digitalen Elementen. Wenn sich der Fahrer in das Coupé setzt, wird er von einer komplett analogen Animation begrüßt, die an mechanische Uhren erinnern soll.

Auch der Rest des Interieurs ist stark von der Handwerkskunst der Zwanziger- und Dreißigerjahre beeinflusst. Die Türgriffe sind kunstvoll aus Messing geformt, während sich im vorderen Bereich des Armaturenträgers ein Intarsienbild in Perlmuttoptik findet. Mercedes bezeichnet das vierspeichige Lenkrad in der Pressemitteilung zwar als sportlich, es erinnert aus heutiger Sicht aber ein bisschen an das Steuerrad eines Segelschiffs. Mercedes bezog sich bei dem Design aber wahrscheinlich eher auf Rennwagen aus den Dreißigern.

Die Passagiere nehmen auf einer mit tiefblauem Samt bezogenen Sitzbank Platz – auch das ist ein bewusster Anachronismus, der an die Markenhistorie erinnern soll. Insgesamt hat der Innenraum Lounge-Charakter, was auch gut zur Technik des Concept Cars passt. Wenn der Mensch hinter dem Steuer nicht fahren muss, soll er es maximal gemütlich haben. Angaben zum Antrieb, der Batterie und der Reichweite hat der Autobauer nicht gemacht. Der Fokus liegt beim Vision Iconic voll und ganz auf dem Design.

8 Kommentare