Helmholtz-Forscher blicken ins Innere von Lithium-Schwefel-Batterien

Lithium-Schwefel-Batterien sollen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien leichter, günstiger und nachhaltiger sein. Heutige Lithium-Ionen-Batterien erreichen Energiedichten von etwa 250 Wh/kg. Lithium-Schwefel-Batterien könnten dagegen über 700 Wh/kg schaffen. Das heißt: Für die gleiche Energiemenge wäre die Batterie viel leichter – ein Vorteil für Elektroautos, Drohnen, Flugzeuge oder Raumfahrttechnik. Schwefel als Rohstoff ist zudem reichlich vorhanden und ersetzt kritische Metalle wie Kobalt oder Nickel.

Doch noch gibt es Hürden, die diese Technologie bremsen. Bisher gibt es zum Beispiel relativ wenig Wissen darüber, welche Mechanismen zum Versagen solcher Li-S-Batterien führen können. Ein Forschungsteam am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) hat dieses Problem nun näher untersucht – und dabei beim Elektrolyten angesetzt.

Konflikt zwischen Gewichtsreduktion und Lebensdauer

Damit eine Batterie funktioniert, braucht sie einen flüssigen Elektrolyten. Dieser verteilt sich zwischen den Elektroden und ermöglicht den Transport der geladenen Teilchen. Wer eine besonders leichte Batterie bauen will, muss diese Flüssigkeit so weit wie möglich reduzieren. Doch zu wenig Elektrolyt führt dazu, dass manche Stellen im Inneren „trocken“ bleiben. Das stört die chemischen Prozesse – und kann die Lebensdauer drastisch verkürzen.

„Es kommt entscheidend darauf an, wie der Elektrolyt die Elektroden benetzt, in ihre Poren eindringt und sich in den Li-S-Zellen verteilt. Aufgrund der geschlossenen Bauweise der Batterien ist es jedoch äußerst schwierig, dies zerstörungsfrei zu beobachten“, sagt die HZB-Chemikerin Prof. Dr. Yan Lu, die die Studie geleitet hat.

Batterie mit Neutronentomographie durchleuchtet

Normalerweise lässt sich nämlich nicht sehen, wie sich der Elektrolyt im Inneren einer geschlossenen Batterie verteilt – außer man schneidet sie auf und zerstört sie damit. Damit liefert ein solches Verfahren allenfalls eine Momentaufnahme. Die Forscher vom HZB nutzten daher eine besondere Technik: die Neutronentomographie. Diese Methode funktioniert ähnlich wie ein CT-Scan im Krankenhaus – nur werden statt Röntgenstrahlen Neutronen eingesetzt. Diese durchdringen Materialien unterschiedlich stark, je nachdem, aus welchen Atomen sie bestehen. Besonders gut lassen sich damit leichte Elemente wie Lithium und Wasserstoff im Elektrolyten sichtbar machen.

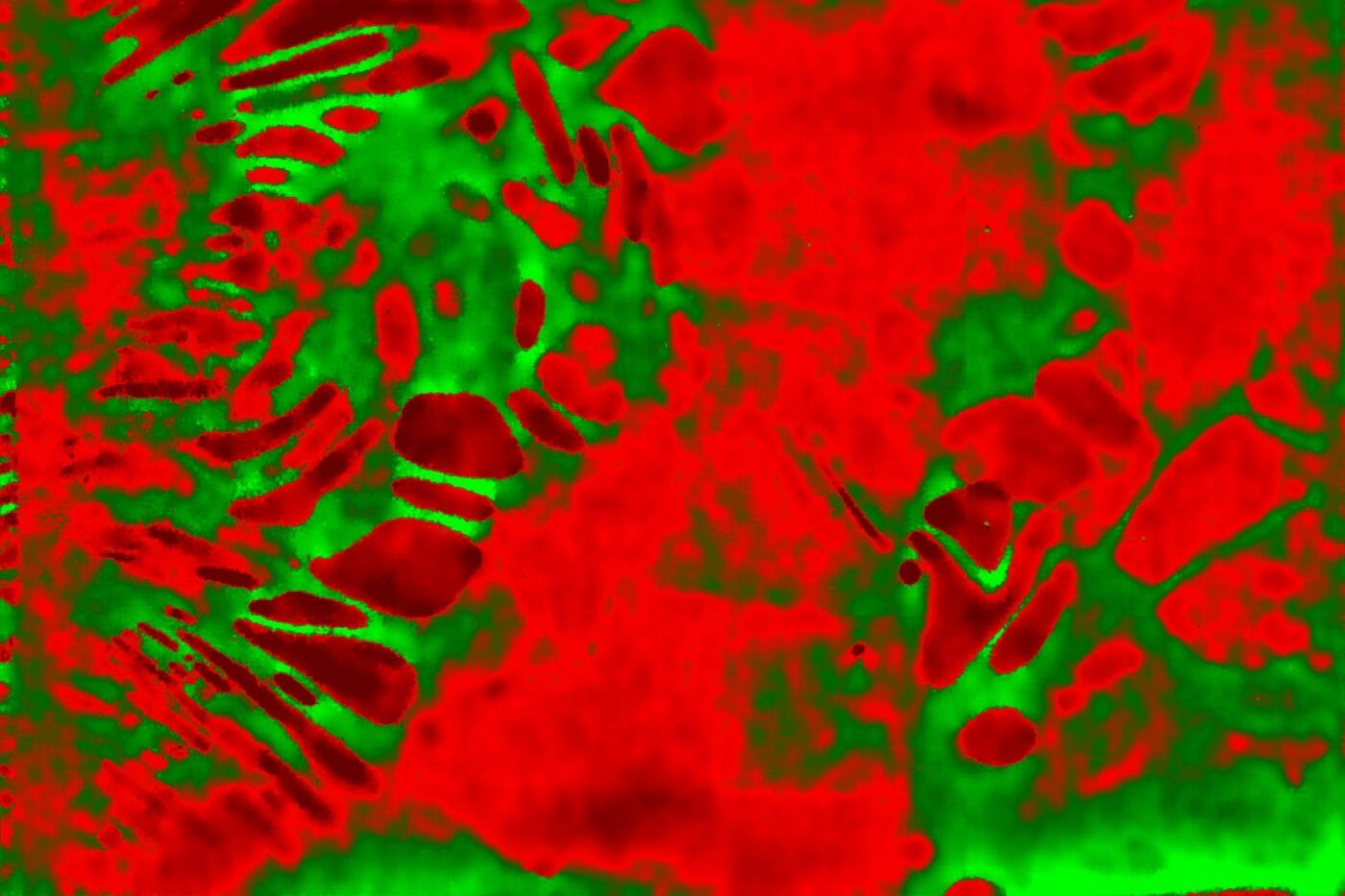

Das Team baute spezielle Lithium-Schwefel-Pouchzellen mit wenig Elektrolyt und untersuchte sie am Institut Laue-Langevin in Grenoble. Dabei konnten die Forscher in Echtzeit beobachten, wie sich die Flüssigkeit beim Laden und Entladen verteilt. Die Aufnahmen zeigten: Zu Beginn gibt es oft schlecht benetzte Bereiche – vergleichbar mit trockenen Stellen im Schwamm. Lässt man die Batterie eine Weile ruhen, verteilt sich der Elektrolyt etwas gleichmäßiger. Allerdings bringt eine sehr lange Ruhepause kaum noch Verbesserungen. Erst wenn die Batterie arbeitet – also geladen oder entladen wird – verteilt sich die Flüssigkeit deutlich besser. Das führt dazu, dass der Schwefel aktiver genutzt wird und die Kapazität steigt.

Durch das Verfahren „konnten wir erstmals in Echtzeit beobachten, wie sich der flüssige Elektrolyt verhält und wie sich die Benetzung in den verschiedenen Schichten einer Pouch-Zelle im Laufe der Zeit lokal verändert. Wir haben daraus einige interessante Erkenntnisse gewonnen“, sagt Yan Lu. Besonders spannend: Die Forschenden entdeckten einen periodischen Rhythmus in der Benetzung, der mit der Bildung und Auflösung von Schwefelverbindungen zusammenhängt. Dieses Verhalten unterscheidet sich deutlich von dem heutiger Lithium-Ionen-Batterien.

Li-S-Batterien gezielt verbessern

Mit diesen Erkenntnissen lässt sich die Technik nun gezielter verbessern. Ziel ist, Lithium-Schwefel-Batterien zu bauen, die gleichzeitig leicht, energiereich und langlebig sind. Das könnte nicht nur Elektrofahrzeuge effizienter machen, sondern auch neue Möglichkeiten in Luft- und Raumfahrt eröffnen.

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von der EU unterstützt.

In Sachen Lithium-Schwefel-Batterien ist schon einiges in Bewegung: So widmet sich seit kurzem das EU-Forschungsprojekt TALISSMAN der Entwicklung von innovativen Lithium-Schwefel-Batterien für E-Fahrzeuge. Und der US-Batterieentwickler Lyten, der gerade den schwedischen Zellhersteller Northvolt übernimmt, betreibt bereits eine automatisierte Pilotlinie für Li-S-Batterien in San Jose, Kalifornien, die im Mai 2023 eröffnet wurde. Dort produzierte Lyten auch seine A-Muster seiner 6,5-Ah-Pouch-Zellen, die im Mai 2024 an Stellantis und andere Automobilhersteller ausgeliefert wurden.

0 Kommentare