Mainzer Forschern gelingt genaue Analyse von Raumladungen bei Feststoffbatterien

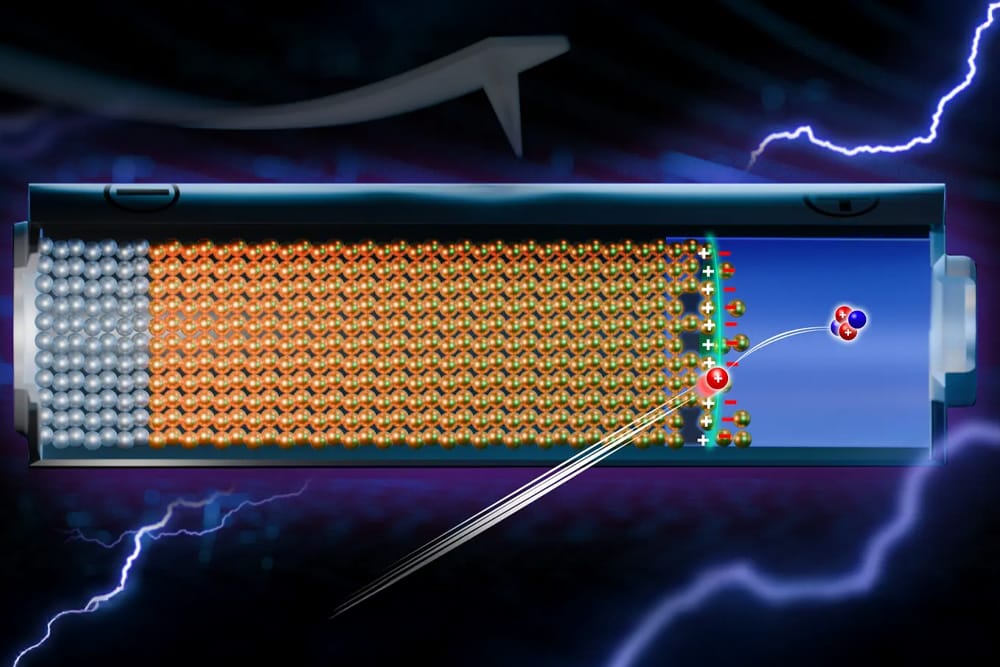

Das Max-Planck-Institut für Polymerforschung (MPI-P) gibt an, zusammen mit japanischen Forschungskollegen sogenannte Raumladungseffekte untersucht zu haben, die sowohl beim Laden als auch beim Entladen von Feststoffbatterien zusätzlichen Widerstand verursachen. Mit mikroskopischen Methoden konnten sie eigenen Angaben zufolge „erstmals die räumliche Ausdehnung und den daraus resultierenden Widerstand dieser Raumladungszone bestimmen“.

Laut den Wissenschaftlern beeinträchtigen Raumladungen bislang die Leistungsfähigkeit der Feststoffbatterien. Sie bilden sich vor allem am Pluspol der Akkus. Die Untersuchung biete nun einen Ansatzpunkt, um die Bildung von Raumlandungen durch die Modifizierung der Strukturen oder des Elektrodenmaterials zu verhindern, schreibt das MPI-P. In der Fachzeitschrift „ACS Nano“ hat das Team die entsprechende Studie kürzlich veröffentlicht.

Effekt tritt vor allem an der positiven Elektrode auf

„Eine Batterie ist eine Art Pumpe“, ordnet Rüdiger Berger, Gruppenleiter am MPI-P, ein. „Im Inneren bewegen sich Ionen, also geladene Atome, was außen durch einen Elektronenfluss und damit einen Stromfluss ausgeglichen werden muss.“ Wenn die Ionen in der Batterie wandern, könne an den inneren Grenzflächen der Batterie eine sogenannte Raumladungsschicht entstehen. Diese stoße die anderen wandernden Ionen ab. „Diese Ladungsschicht erzeugt zusätzlichen Widerstand und damit Verluste innerhalb der Batterie – sie behindert sowohl den Lade- als auch den Entladevorgang“, so Berger.

Wie das Mainzer Team nun herausgefunden hat, tritt der Effekt vor allem an der positiven Elektrode auf, wo sich eine weniger als 50 Nanometer dicke Ladungsschicht bildet – so dünn wie der dünnste Teil einer Seifenblase. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Raumladungsschicht dynamisch ist, „das heißt, sie hängt vom Ladezustand der Batterie ab“. Diese Raumladungsschicht mache etwa sieben Prozent des Gesamtwiderstands der Batterie aus, könne aber – je nach den für den Elektrolyten verwendeten Materialien – auch größer sein.

Bislang sei wenig über die Größe dieser Ladungsschicht und ihren Einfluss auf den Stromfluss bekannt gewesen, so das MPI-P. „Verschiedene Forschungsteams weltweit haben diesen Effekt bereits in früheren Studien untersucht, kamen jedoch je nach verwendeter Methode zu völlig unterschiedlichen Größenordnungen für die Dicke der Ladungsschicht.“ Das internationale Team um Berger untersuchte daher erstmals mit zwei mikroskopischen Methoden, wo und wie sich die Ladeschicht bildet. Die Herausforderung bestand laut den Beteiligten darin, die Grenzschicht einer Modellbatterie mit mikroskopischen Methoden im quasi laufenden Betrieb und bei unterschiedlichen Ladezuständen zu untersuchen.

Neue Techniken für tiefere Einblicke in Echtzeit

Dazu baute das Team eine Dünnschicht-Modellbatterie und untersuchte diese mit Hilfe der Kelvin-Sonden-Kraftmikroskopie und der Nuclear Reaction Analysis. „Mit Hilfe der Kelvin-Sonden-Kraftmikroskopie konnten wir den Querschnitt der Batterie – sozusagen eine aufgeschnittene Batterie – mit einer feinen Nadel abtasten, mehr über den lokalen Einfluss der Spannung erfahren und elektrische Potenziale in Echtzeit beobachten“, teilen die Partner mit. Mit der Nuclear Reaction Analysis konnte zudem die Anreicherung von Lithium an der Grenzfläche zum Pluspol der Batterie nachgewiesen werden.

„Beide Techniken sind neu in der Batterieforschung und können in Zukunft auch für andere Fragestellungen eingesetzt werden“, erklärt Taro Hitosugi von der Universität Tokio. Mit weiteren Untersuchungen hoffen die Forschenden, durch Modifizierung des Materials oder der Struktur der Elektrode einen Weg zu finden, den Widerstand zu verringern und die Leistung von Feststoffbatterien weiter zu steigern.

mpip-mainz.mpg.de

0 Kommentare