Deep Dive: So hat Porsche die PPE für den Cayenne weiterentwickelt

Der Technik-Workshop rund um den neuen Cayenne, zu dem Porsche in das eigene Experience Center im Leipziger Werk geladen hat, kommt zu einem für den Autobauer brisanten Zeitpunkt: Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen nicht nur die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert, sondern auch eine neue Produktstrategie verkündet. Das einst ambitionierte Ziel, bis 2030 auf 80 Prozent E-Anteil zu kommen, galt schon lange nicht mehr. In der neuen Strategie nehmen die Verbrennermodelle wieder einen größeren Raum ein, sie sollen bis „weit in das kommende Jahrzehnt hinein“ angeboten werden – auch mit komplett neuen Nachfolge-Generationen. Die Entwicklung einer weiteren Elektro-Plattform liegt hingegen vorerst auf Eis und wird „neu terminiert“. Mit den aktuell erhältlichen und derzeit in der Entwicklung befindlichen E-Modellen sieht man sich in Zuffenhausen gut aufgestellt.

Um in dieser Situation rückt Porsche nun sein nächstes Elektromodell ins Rampenlicht, das bereits von dieser Strategie betroffen ist: Eigentlich sollte die vierte Cayenne-Generation das SUV-Modell in die elektrische Zukunft führen – noch einige Jahre flankiert vom Cayenne der dritten Generation als Verbrenner und Plug-in-Hybrid, bevor dann nur noch das rein elektrische Modell angeboten wird. Dieser Plan ist überholt, den Verbrenner- und Hybrid-Cayenne mit der Bezeichnung E3 wird es weiter geben und vermutlich auch einen Nachfolger. Und das parallel zum E4, wie der Elektro-Cayenne intern heißt. Für den Kunden wird es also zwei Cayenne-Modelle geben, die den gleichen Namen tragen und im selben Segment angesiedelt sind, aber technisch auf unterschiedlichen Plattformen basieren.

Der elektrische Cayenne sei „nicht nur ein Produkt-Update, sondern ein neues Kapitel in der über 20-jährigen Geschichte des Modells“, sagt Matthias Lederer, der als Vice President Verification & Validation in der Porsche-Entwicklungsabteilung für alle Test-Angelegenheiten verantwortlich ist. Tatsächlich hat der seit 2002 angebotene Cayenne für Porsche neue Türen und Märkte geöffnet, kürzlich ist das 1.500.000. Exemplar in Bratislava vom Band gelaufen, wo das SUV-Modell seit 2017 gefertigt wird. „Der Cayenne war schon immer unsere Plattform für Innovationen“, sagt Lederer und verweist etwa auf Features wie die Fahrwerkssteuerung PASM (Porsche Active Suspension Management), die Antriebssteuerung PTC (Porsche Traction Control) oder die Matrix-LED-Scheinwerfer, die Porsche-intern zuerst im Cayenne angeboten wurden, bevor sie ihren Weg in andere Modelle gefunden haben.

Für das kommende Elektromodell legt Lederer die Messlatte hoch: „Was Performance in Zukunft bedeutet, definiert der Cayenne Electric!“ Was den Porsche-Entwickler zu dieser Aussage bringt, sollen die nächsten Kapitel zeigen.

Der Antrieb

Die Eckdaten sind im SUV-Segment beeindruckend: Mit über 800 kW Leistung im Overboost der Launch Control kann der Cayenne in unter drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen – mehr als 1.500 Nm Drehmoment sei Dank. Damit hat Porsche in einem frei erhältlichen Serienmodell die 1.000-PS-Grenze geknackt. Ohne die Launch Control sind es immerhin noch mehr als 600 kW Leistung, wobei dann noch für zehn Sekunden über den Push-to-Pass-Button am Lenkrad zusätzlich 100 kW Leistung abgerufen werden können – macht bis zu 700 kW. Bei den genannten Werten handelt es sich um das Top-Modell der Baureihe, das analog zum Macan wohl als Cayenne Turbo vorgestellt werden dürfte.

Da Porsche erst für das erste PPE-Modell, den Anfang 2024 vorgestellten Macan, komplett neue Elektromotoren entwickelt hat, wird der Cayenne mit seiner angepeilten Weltpremiere noch in diesem Jahr genau diese Elektromotoren übernehmen, bei dem größeren Modell vielleicht mit etwas mehr Leistung – könnte man meinen.

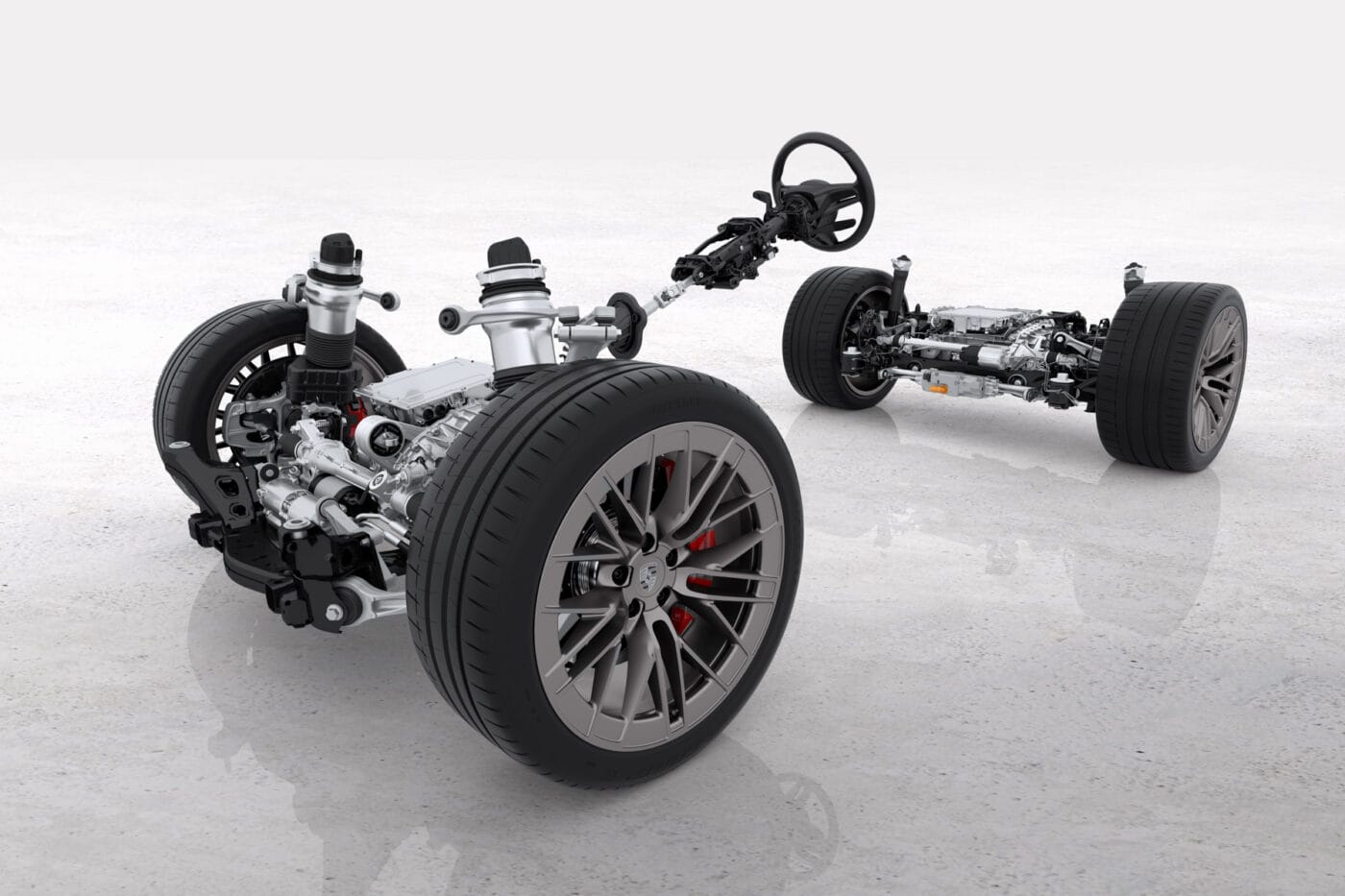

Tatsächlich trifft das auch teilweise zu, der Elektromotor an der Vorderachse stammt tatsächlich aus dem Macan. Dabei handelt es sich um eine permanenterregte Synchronmaschine (PSM) mit 210 Millimetern Durchmesser und einer „aktiven Länge“ von 100 Millimetern – das Gehäuse selbst ist länger als jene zehn Zentimeter. Alle Details zu den Macan-Antrieben können Sie in unserem ersten Deep Dive zur Technologie der PPE nachlesen.

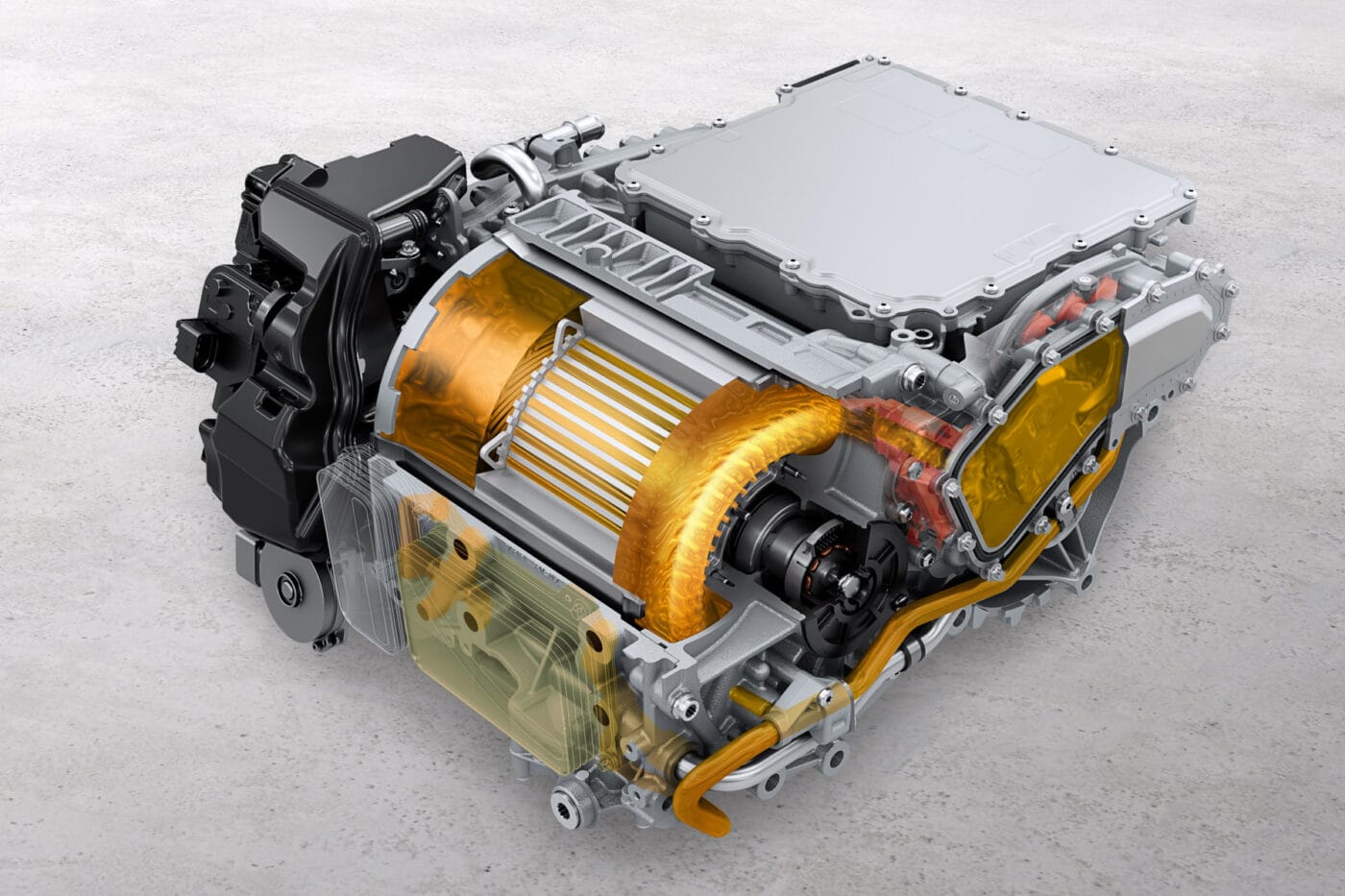

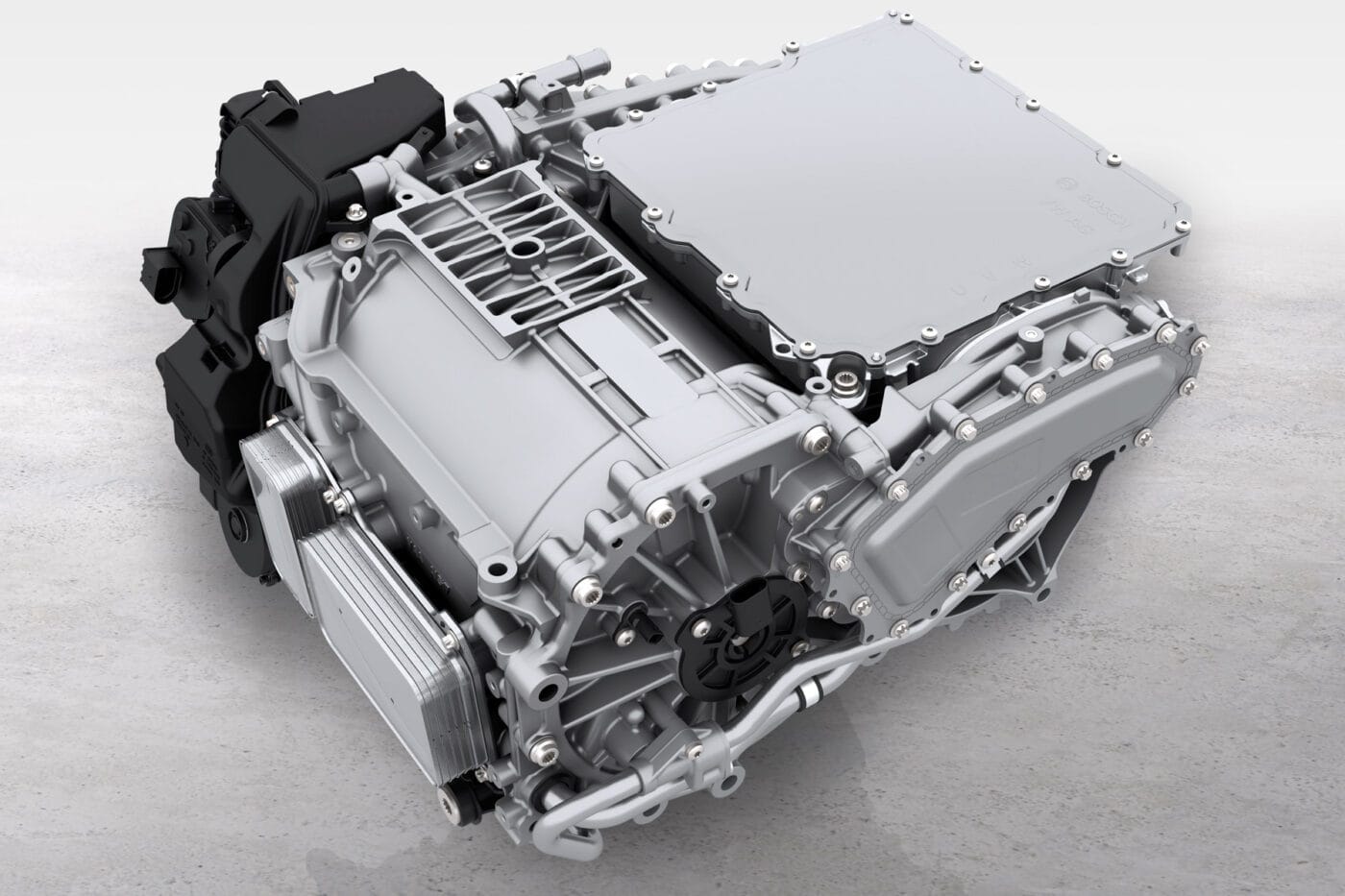

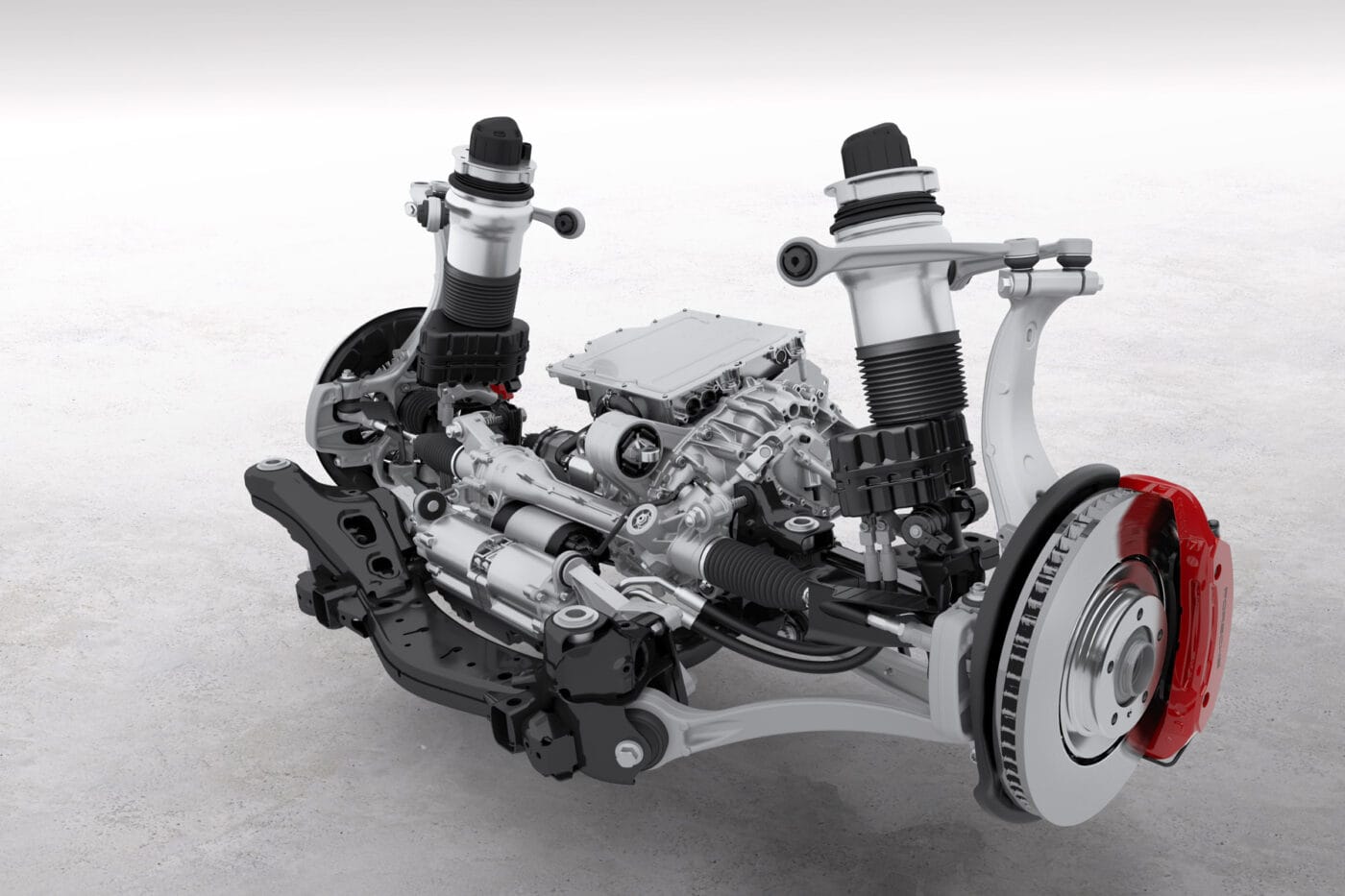

Für die Hinterachse des Cayenne haben die Porsche-Ingenieure im Entwicklungszentrum Weissach jedoch einen komplett neuen Motor entworfen. Dabei handelt es sich zwar immer noch um eine PSM, die im Rotor auf Dauermagnete setzt und hierfür seltene Erden benötigt. Porsche hat – anders als etwa die Schwestermarke Audi, die bei ihren PPE-Modellen teilweise auf Asynchronmotoren ohne Permanentmagnete setzt – vom eigenen Markenanspruch her einen besonderen Fokus auf die Performance. Und bei der Leistungsdichte sind die PSM-Aggregate immer noch ganz vorne mit dabei.

Was den neuen Cayenne-Motor von den Macan-Antrieben an der Hinterachse abhebt, sind nicht nur die Maße (245 Millimeter aktive Länge im Vergleich zu 210 bzw. 230 Millimetern je nach Macan-Modellvariante), sondern ein weiteres Performance-Merkmal: die Kühlung. Üblicherweise werden Elektromotoren mit einer sogenannten Wassermantelkühlung gekühlt, der Wassermantel fließt außen am Stator vorbei – das ist einfach und günstig. Im Cayenne setzt Porsche aber auf eine Öldirektkühlung.

Das Kühlöl fließt dabei durch einen dünnen Spalt zwischen Stator und Rotor. „Damit kann die Wärme direkt dort, wo sie entsteht, abgeführt werden“, erklärt Antriebsentwicklerin Vivien Schreiber. „Das ist viel effizienter und genauer, wir können damit bei hohen Strömen sofort die entstehende Wärme abführen, bevor sie weitere Teile des Motors erwärmen und wir aufgrund der Temperaturen Leistung reduzieren müssen.“

Das Ergebnis lässt sich noch nicht ganz genau in Zahlen ausdrücken – die genauen Leistungswerte will Porsche erst zur Weltpremiere des Cayenne verkünden. Wie Schreiber betont, soll die Dauerleistung des Cayenne sehr nah an den bisher kommunizierten 600 kW Spitzenleistung liegen. Bisher war die Differenz zwischen Dauer- und Peakleistung deutlich größer, eben weil mit der noch so effizienten Wassermantelkühlung nach einem eher kurzen Peak die Leistung reduziert werden musste, um die Temperaturen im Rahmen zu halten. Nicht so mit der Öldirektkühlung.

Für das System hat Porsche eine neue Tandem-Ölpumpe entwickelt, die mit einem Antrieb zwei verschiedene Kreisläufe mit dem passenden Öldruck versorgt – einmal die Schmierung des Ein-Gang-Getriebes und einmal eben den neuen Kühlkreislauf. Das Kühlöl an sich ist eine Spezialentwicklung gemeinsam mit ExxonMobil. „Das Kühlöl ist etwa fünfmal dünnflüssiger als Motoröl“, sagt Schreiber. Ein klassisches Öl wäre nicht so gut durch den schmalen Spalt zwischen Stator und Rotor geflossen und hätte für höhere Widerstände gesorgt. Das erwärmte Öl fließt dann durch einen an der Vorderseite des Motors platzierten Wärmetauscher, der mit dem Thermomanagementsystem des Fahrzeugs verbunden ist, das unter der Fronthaube in der Nähe des vorderen Elektromotors sitzt – mehr zum Thermomanagement im Batterie-Kapitel.

Bei dem Technologie-Workshop in Leipzig hat Porsche nur über das kommende Top-Modell, also den Cayenne Turbo gesprochen. Es wird aber natürlich auch weitere Antriebsvarianten geben. Dabei ist auch, aber nicht ausschließlich der Einsatz des neuen Motors mit Öldirektkühlung geplant. Wie zwischen den Zeilen zu hören ist, wird es aber auch Cayenne-Varianten geben, welche die hinteren Antriebseinheiten aus dem Macan übernehmen. Denkbar wäre etwa der 285 kW starke Antrieb aus dem Macan 4, die 330-kW-Variante aus dem Macan 4S (beide mit 210 Millimetern aktiver Länge) oder der 430 kW starke Antrieb aus dem Macan Turbo mit 230 Millimetern aktiver Länge an der Hinterachse.

Was es im Cayenne E4 aber nicht geben wird: Einen reinen Heckantrieb. Die Baureihe ist durchgängig als Allradler ausgelegt. Sowohl beim Macan als auch beim Taycan gibt es eine Basisversion mit jeweils nur einem Motor.

Mit bis zu 800 kW Antriebsleistung kann der Cayenne natürlich auch starke Verzögerungswerte über die Elektromotoren erzielen. Für das Top-Modell gibt Porsche eine Rekuperationsleistung von bis zu 600 kW an, was auf dem Niveau des Formel-E-Rennwagens 99X Electric ist – und in Straßenautos höchst ungewöhnlich. Dabei handelt es sich übrigens nicht um einen theoretischen Wert, Porsche hat die über 600 kW bei Erprobungsfahrten selbst gemessen. Im Alltag der meisten Kunden wird die Reku-Leistung aber deutlich geringer ausfallen: „Um auf die 600 kW zu kommen, muss man genügend Bewegungsenergie mitbringen“, erklärt Antriebsexpertin Schreiber. Was sie damit meint: Man muss mindestens 230 km/h schnell sein und dann rein elektrisch bis zum Stillstand verzögern. Tatsächlich wäre sogar noch etwas mehr Leistung möglich, aber Porsche hat hier ein Limit eingezogen: Der stärkere Elektromotor an der Hinterachse hätte noch Reserven bei der Rekuperation. Allerdings würde sich dann die Bremsbalance zu stark nach hinten verschieben, was zu einem instabilen Fahrverhalten führen würde.

Bei der Rekuperation an sich bleibt Porsche seinem Konzept treu: Ein One-Pedal-Drive gibt es nicht. Über die Fahrzeugeinstellungen können die Kunden zwischen drei Modi bei der Schub-Rekuperation wählen: Die Standard-Einstellung, die etwa der Motorbremse eines Verbrenners entspricht, das Segeln mit deaktivierter Rekuperation und einen Automatik-Modus, bei dem das Fahrzeug die optimale Rekuperation selbst errechnet. Allerdings verzögert der Cayenne – wie auch schon die anderen Elektro-Porsche vor ihm – vorrangig elektrisch, wenn der Fahrer auf das Bremspedal tritt. Erst bei einer stärkeren Verzögerung schaltet das System die Scheibenbremsen radselektiv zu, um die Verzögerung zu erhöhen.

Die Batterie

Auch bei der Batterie sind schon vor dem Technologie-Workshop einige Daten durchgesickert. Als einige Journalisten bei Erprobungsfahrten auf dem Beifahrersitz mitfahren durften, wurde bekannt, dass 113 kWh im Unterboden verbaut sind, von denen 108 kWh netto nutzbar sind. Im Vergleich mit den 95 kWh aus dem Macan wirkt es auch hier naheliegend, dass es sich im größeren Cayenne einfach um eine größere Macan-Batterie mit zusätzlichen Modulen im Batteriepack handelt. Doch auch hier trifft das nicht zu, die Batterie im Cayenne ist komplett neu.

Und das ist hier wörtlich gemeint: Weder die Zellen, noch die Module oder das Pack sind aus dem Macan in den Cayenne übertragen werden. Das massive Batteriepack gibt es in dieser Form im Cayenne gar nicht mehr. Im Cayenne werden sechs große Module in eine Art Hilfsrahmen integriert, der mit einem Unterfahrschutz versehen ist und dann unter dem Fahrzeug montiert wird. Ein umfassendes und dichtes Batteriepack, das als tragendes Bauteil in die Karosserie integriert wird, gibt es nicht mehr. Porsche spricht von einem „Module to Car“-Ansatz. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber: Am hinteren Ende der Batterie, also etwa unter der Rücksitzbank, ist die „Integrated Power Box“ (IPB) platziert. Die für die PPE entwickelte IPB vereint gleich drei Bauteile: den Onboard-AC-Lader, der beim Laden Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) umwandelt, den Hochvolt-Heizer, der die Temperatur von HV-Batterie und Innenraum steuert, sowie den DC/DC-Wandler, der das 12-Volt-Bordnetz versorgt.

Die sechs großen Module laufen über die gesamte Breite der Batterie und sind hintereinander angeordnet. Da es kein Batteriepack mehr gibt, kann auch nicht – wie üblich – unten im Pack eine Kühlplatte platziert werden, auf der dann die Module sitzen. Stattdessen verfügt jedes Modul der Cayenne-Batterie über zwei Kühlplatten, eine oben, eine unten – gleich mehr zum Kühlkonzept.

Die Idee: Kommt es zu einem Defekt oder sonstigen Schaden, kann der Batterie-Hilfsrahmen vom Fahrzeug getrennt und nur das betroffene Modul einfach ausgetauscht werden. Das ginge zwar auch, wenn die Module in einem Pack verbaut sind, wäre aber deutlich aufwändiger: Der Deckel von Batteriepacks ist abgedichtet und je nach Modell verschraubt oder verklebt. Das müsste auch alles wieder hermetisch verschlossen werden, um ein Modul zu tauschen oder nur die Verkabelung zu prüfen. Bei den sechs Cayenne-Modulen sitzen zudem die Steuergeräte außen an jedem Modul auf der Fahrerseite. Ist nur die Steuerung defekt, können die Platinen getauscht werden, ohne dass das Modul aus dem Rahmen entnommen werden müsste.

Und auch in den Modulen gibt es eine Neuheit: Während der Taycan und der Macan prismatische Zellen verwenden (und auch die „Einheitszelle“ des VW-Konzerns prismatisch ist), nutzt der Cayenne Pouchzellen. Und zwar 32 Stück je Modul, um genau zu sein: In jedem Modul sind vier Zell-Stacks à acht Zellen verbaut. Alle Zellen sind dabei in Reihe geschaltet, womit sich eine 192s1p1-Verschaltung ergibt. Die Pouchzelle sei in dem Konzept dieser „funktionsintegierten Batterie“, wie Porsche das Konzept auch nennt, „ideal“, sagt Maximilian Müller, der als Projektleiter für das Energiesystem des Cayenne verantwortlich ist. Die sechs Module sind der stabile Teil der Batterie, die etwa bei Unfällen die Energie aufnehmen. Bei Cell-to-Pack-Konzepten sind auch die Zellen an sich Teil der tragenden Struktur, weshalb sie ein festes Gehäuse benötigen – also prismatische Zellen oder Rundzellen. Da bei Porsche die Modulgehäuse alle Kräfte aufnehmen, reichen im Inneren Pouchzellen aus – mit ihren dünnen Folien-Beuteln bieten sie dann eine bessere Platzausnutzung als Batteriezellen mit festem Gehäuse.

Auf die Frage von electrive, warum Porsche jetzt auf das Pouch-Format wechselt, antwortet Müller, dass diese spezifische Entscheidung schon „vor der strategischen Weichenstellung im Konzern“ gefallen sei. Die prismatische Einheitszelle wurde 2021 vorgestellt – Porsche dürfte sich also schon 2019 oder 2020 für dieses Batteriekonzept im Cayenne entschieden haben.

Bei den Zellen ändert sich nicht nur das Format, sondern auch der Inhalt. Zur Erinnerung: Im 2024 vorgestellten Macan nutzt Porsche NMC811-Zellen von CATL, also mit einer Mischung von Nickel, Mangan und Kobalt im Verhältnis 8:1:1 in der Kathode – und mit einer reinen Grafit-Anode. Für den Cayenne sind sowohl die Anode als auch die Kathode neu: An der Anode sind dem Grafit sechs Prozent Siliziumoxid beigemischt – das erhöht die Energiedichte und die Ladeleistung. Bei der Kathode setzt Porsche jetzt auf eine NMCA-Zellchemie, also zusätzlich mit Aluminium. Das soll die elektrische Stabilität und Lebensdauer der Batterie erhöhen. Zugleich wurde der Nickel-Anteil auf 86 Prozent erhöht. Die genaue Zusammensetzung will Müller aber nicht verraten. Nur so viel: „Die 811-Logik greift nicht mehr“. Der Entwickler betont aber, dass Aluminium den kleinsten Anteil habe – also deutlich unter fünf Prozent liegen muss.

Die Zellen an sich sind auf Entladeströme von bis zu 1.000 Ampere und Ladeströme von bis zu 500 Ampere ausgelegt. Mit ihrer Zellchemie haben sie eine um sieben Prozent höhere Energiedichte als NMC811-Varianten. In Kombination mit dem Batterie-Aufbau nach dem „Module to Car“-Ansatz sorgt das dafür, dass die gesamte Batterie im Cayenne E4 103 Liter weniger Volumen hat als im J1PA, also dem Taycan-Facelift. Dieser hat eine 105 kWh große Batterie, von der 97 kWh nutzbar sind. Von den Abmessungen her ist die Cayenne-Batterie kleiner, kann mit der besseren Ausnutzung dieses Volumens aber 113 kWh aufnehmen (108 kWh netto).

Wie auch schon beim Macan wird es auch beim Cayenne nur diese eine Batterie geben – eine kleinere Basis-Batterie ist nicht geplant. Welche Reichweite mit den 108 kWh an nutzbarem Energiegehalt möglich sind, will Porsche erst zur Weltpremiere verraten. Allerdings liegt der Fokus der Zuffenhausener für das schnelle Reisen im E-Auto ohnehin nicht zwangsläufig auf hohen Reichweiten. Für die Performance ist man bei Porsche bereit, etwas Effizienz und Reichweite zu opfern. Um dann dennoch schnell voran zu kommen, setzt Porsche bei seinen E-Autos immer auf hohe Ladeleistungen und kurze Ladezeiten – was uns zum nächsten Kapitel führt.

Das Laden

Die maximale Ladeleistung von 400 kW hat Porsche schon im Rahmen der ersten Prototypen-Mitfahrten erwähnt. Ein sehr guter und angesichts von 270 kW beim Macan (ohne Silizium-Anteile in der Anode) und 320 kW beim Taycan Facelift (mit Silizium) schon fast folgerichtiger Wert. Und da BMW beim deutlich günstigeren iX3 ebenfalls die 400 kW in der Spitze erreicht, darf sich der Porsche hier bei dem in der Außenwahrnehmung wichtigen Wert nicht lumpen lassen.

Allerdings, so erklärt es Müller, ist es bei der Ladestrategie von Porsche gar nicht das Ziel, möglichst immer die 400 kW auf der Anzeige der Ladesäule zu erreichen – sondern eine möglichst kurze Ladezeit für die Kunden. Den üblichen Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll der Cayenne in „unter 16 Minuten“ schaffen, wie es bei dem Termin in Leipzig heißt. Und damit übertrifft der Cayenne den iX3 deutlich, der mit einer quasi gleich großen Batterie (108 kWh netto) 21 Minuten für diesen Ladebereich benötigt und dabei etwas weniger Energie aufnimmt.

Das hat der Cayenne seiner Ladekurve zu verdanken: Schon bei fünf Prozent kann er mit deutlich mehr als 300 kW Strom ziehen. Von diesem schon sehr ansehnlichen Anfangs-Niveau steigt die Ladekurve mit steigendem Ladestand langsam weiter an, bis bei knapp 55 Prozent das Maximum erreicht ist – dann liegen die Zellen im Bereich von 50 bis 55 Grad und können nicht weiter diese hohen Ströme aufnehmen. Man kann sich bei diesen Werten aber vorstellen, dass für das Laden von zehn auf 55 Prozent nur wenige Minuten vergehen. Danach sinkt die Ladeleistung auf ein Niveau von über 250 kW ab, das bis 70 Prozent gehalten wird. Ab dann fällt die Leistung kontinuierlich ab – bei 80 Prozent Ladestand fließen aber immer noch mehr als 150 kW in den Akku. Und schon sind in weniger als 16 Minuten über 75 kWh nachgeladen – das macht rein rechnerisch 281 kW Ladeleistung im Schnitt für das gesamte Standard-Ladefenster! Das schaffen selbst 2025 viele E-Autos nicht einmal kurzzeitig im Peak.

Diese Ladekurve ist das Optimum für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent, also wenn man mit einem sehr niedrigen Ladestand beginnt. Die Ladekurve ist aber nicht das fix festgelegte Maximum, das immer ab 55 Prozent abgeregelt wird. Beginnt der Schnellladevorgang mit einem höheren Ladestand von beispielsweise 30 Prozent, dann hat die Batterie bei 55 Prozent Ladestand noch nicht die Temperatur-Obergrenze erreicht. „Dann ist es möglich, dass die 400 kW sogar noch bei 60 oder 65 Prozent anliegen“, erklärt Müller. „Alles entscheidend ist die Temperatur.“ Das gilt natürlich auch für zu kalte Zellen, dann muss die Leistung ebenfalls reduziert werden.

Allerdings soll schon ab 15 Grad Zell-Temperatur das bestmögliche Ladeverhalten möglich sein. Natürlich hat der Cayenne auch eine Batterie-Vorkonditionierung, die automatisch über den geplanten Stopp am Schnelllader in der Routenplanung die Batterie passend ins richtige Temperaturfenster bringt. Da dieses schon bei den erwähnten 15 Grad beginnt, geht es zum Beispiel im Winter schneller und benötigt weniger Energie.

Hinter diesen Ladeleistungen und dem robusten Ladeverhalten steckt nicht nur die neue Zellchemie, sondern auch ein ausgeklügeltes Thermomanagement. Jedes der sechs Batteriemodule verfügt über zwei Kühlplatten, gesteuert wird das System aber nicht in jedem Modul separat, sondern zentral. „Entscheidend für die Performance war der Schritt, mit zwei Kühlplatten von oben und unten die Wärme gleichzeitig abzuführen“, sagt Müller.

Doch für eine optimale Kühlung der Batterie geht es nicht nur darum, möglichst viel Kühlmittel durch die beiden Platten zu bewegen. Sondern es muss eine möglichst gleichmäßige Temperatur in den Modulen erreicht werden – und hier wird es kompliziert. Die Kühlplatten im Cayenne werden von der Beifahrerseite in Richtung Fahrerseite durchströmt. In Fahrtrichtung rechts fließt also das kalte Kühlmittel ein und links wieder heraus in Richtung Wärmetauscher. Wären die Kühlkanäle komplett gleich ausgelegt, würde das noch kalte Kühlmittel auf der Beifahrerseite eine deutlich größere Kühlwirkung haben als auf der Fahrerseite, wo das Kühlmittel bereits erwärmt ankommt – die Temperatur-Differenz zwischen Kühlmittel und Batterie wäre nicht mehr so groß wie auf der Beifahrerseite, der Kühleffekt wäre entsprechend geringer. Und die Batterie hätte eine sehr ungleichmäßige Temperatur.

Daher haben Müller und sein Team die Kühlplatten genau auf ihre Batterie hin optimiert: Anfangs, also auf der Beifahrerseite, sind die Kühlkanäle gerade und parallel angeordnet – für einen schnellen Durchfluss. Je weiter es an die Fahrerseite geht, desto verzweigter werden die Kühlkanäle, um die Kontaktzeit zu verlängern – je wärmer die Kühlflüssigkeit wird, desto länger benötigt sie, um die gleiche Wärmeenergie aufzunehmen und abzuführen. Aus simplen Kühlkanälen unter dem Beifahrersitz wird auf der Fahrerseite fast ein geometrisches Kunstwerk. Und Porsche erreicht so die „perfekt homogene Temperaturverteilung“, wie Müller betont.

Doch auch die dort aufgenommene Wärme muss wieder irgendwo hin. Um das Kühlmittel der Batterie, der Antriebseinheiten (die Schläuche zum Wärmetauscher des hinteren Elektromotors laufen mittig über die Batterie zum Heck) und aller weiteren Thermosysteme an Bord wieder abzukühlen, sind in der Karosserie vor den Vorderrädern zwei große Lüfter verbaut. „Hier wird von klassischen Sauglüftern zu Drucklüftern gewechselt“, sagt Müller. Die Luft wird also nicht mehr in den Kühler gezogen, sondern mit Druck hineingepresst. Das soll um 15 Prozent effizienter sein.

Und kann, trotz der höheren Effizienz, schon einmal etwas lauter werden. Auch die Drucklüfter müssen ordentliche Luftmengen bewegen, um die im Fahrzeug geforderte Kühlleistung sicherzustellen – zumindest bei Schnellladevorgängen, erst recht unter warmen Bedingungen. Was am HPC an der Autobahn-Raststätte oder in einem Ladepark im Industriegebiet kein Problem ist, kann anderswo stören. Etwa an Schnellladern auf Supermarktparkplätzen, die nahe an Wohngebäuden liegen. Dafür soll es einen „Quiet Charging“-Modus geben. Dieser reduziert die Lüfterdrehzahl und macht das Auto beim Schnellladen leiser. Da dann natürlich nicht die volle Kühlleistung zur Verfügung steht, muss die Ladeleistung reduziert werden, wenn die Batterie zu warm wird. Zahlen will sich Müller hier nicht entlocken lassen, betont aber, dass die Leistung „nicht extrem gekappt“ werde. Wie sich der Cayenne in diesem „Quiet Charging“-Modus verhält, werden dann erst Tests oder Berichte mit Kundenerfahrungen zeigen.

Beim Thema Laden auch noch erwähnenswert: Wie beim Macan hat Porsche für Schnelllader mit maximal 400 Volt das sogenannte „Bank-Laden“ implementiert. Dabei wird die 800-Volt-Batterie des Autos virtuell in zwei 400-Volt-Batterien geteilt, die dann parallel geladen werden können (beim Macan wurde in die rechten und linken Module getrennt, beim Cayenne bilden die vorderen drei und die hinteren drei Module jeweils eine „Bank“). Dann soll unter optimalen Bedingungen mit 200 kW der Akku in 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können – was für ein 400-Volt-System mit 108 kWh netto ein sehr guter Wert ist.

An dieser Stelle nicht genauer ausführen werden wir das induktive Laden, das Porsche zur IAA vorgestellt hat und im Cayenne erstmals anbieten wird. Das System haben wir in diesem Artikel näher beschrieben. Nur so viel: Der Aufpreis für dieses Feature soll wohl bei rund 7.000 Euro liegen. Wer günstiger, aber mit minimal mehr Aufwand die Batterie mit 11 kW laden will, kann das ohne Aufpreis mit dem AC-Kabel machen. Ein 22-kW-Onboard-Charger soll wohl später folgen, dürfte aber zum Start nicht verfügbar sein.

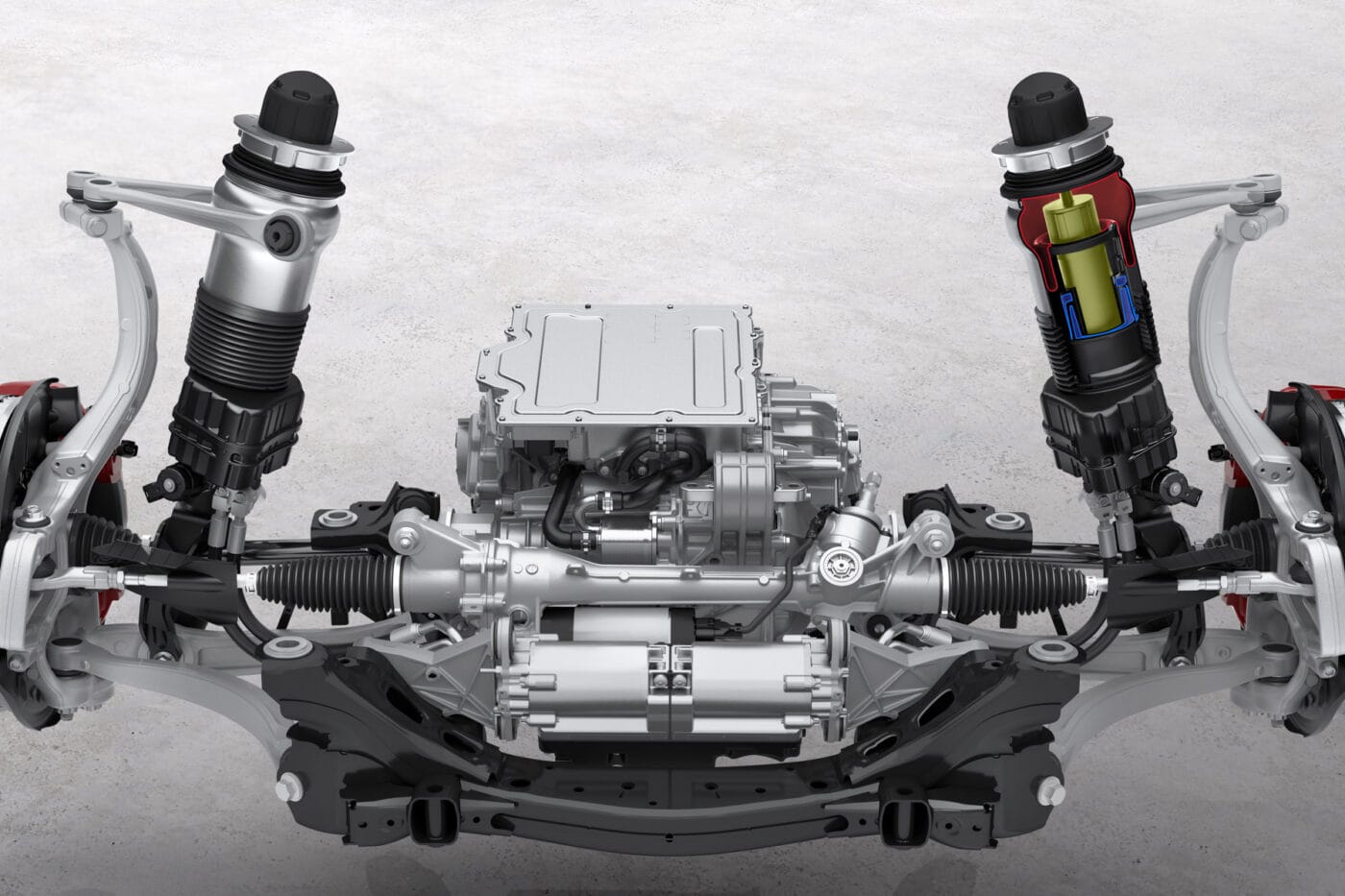

Das Fahrwerk

Das Fahrwerk ist eigentlich nicht unser Spezialfeld bei electrive, darf aber beim Cayenne E4 nicht unerwähnt bleiben – aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es mit Porsche Active Ride erstmals in einem SUV ein aktives Fahrwerk, das weit über die Funktionsumfänge einer gewöhnlichen Luftfederung hinausgeht. Und zum anderen, weil bei Porsche das Fahrwerk von Anfang an im Zusammenspiel mit den Antrieben entwickelt wird. „Es gibt keine scharfe Trennung mehr zwischen Fahrwerk und Antrieb in der Entwicklungsarbeit“, sagt Timo Henn, der bei dem Workshop zusammen mit Vivien Schreiber das „Fahrsystem“ vorgestellt hat – eben die Mischung aus dem Antriebssystem und dem Fahrwerk.

Ab Werk kommt der Cayenne mit einer konventionellen Luftfederung – mit bekannten Features wie unterschiedlichen Fahrhöhen für den Sport- und Offroad-Modus und unterschiedlich straffer Dämpfung. Das Porsche Active Ride ergänzt die Luftfederung um aktiv steuerbare Elemente, die innerhalb von kürzester Zeit bewegt können. Das System berechnet jede Millisekunde die optimalen Einstellungen. Bis ein Impuls umgesetzt und der Druck aufgebaut ist, können bis zu 34 Millisekunden vergehen. Das erlaubt aber immer noch extrem schnelle Aktionen und einen hohen Komfort.

Die Aktuatoren arbeiten so schnell, dass Porsche nicht – wie so manch Konkurrent – mit Kameras die Straße beobachten muss, um zum Beispiel Schlaglöcher zu erkennen und die Feder-Dämpfer-Einheit an jedem Rad genau für dieses Schlagloch „vorzubereiten“, also aktiv zu agieren. Sobald der Cayenne erkennt, dass ein Rad in ein Schlagloch fährt, wird das berechnet und die entsprechende Federung drückt das Rad quasi aktiv in das Schlagloch hinein. Die Unebenheit wird abgefangen, der Aufbau des Fahrzeugs bleibt komplett stabil – die Insassen spüren im Optimalfall nichts davon.

Zum ersten Mal im Cayenne gibt es auch einen „Comfort“-Fahrmodus – um genau diese Funktionen des Aktivfahrwerks voll auszureizen. Dann bleibt der Aufbau in möglichst vielen Fahrsituationen stabil, bei Unebenheiten, beim Bremsen knickt das Auto nicht vorne ein, in Kurven neigt es sich nicht zur Seite – das wäre auch schon im „Normal“-Modus der Fall. Im „Comfort“-Modus werden diese Bewegungen sogar noch überkompensiert, das Auto neigt sich also in einer flott gefahrenen Kurve nicht natürlich nach außen, sondern neigt sich sogar leicht in die Kurve hinein. Das soll dafür sorgen, dass es für die Insassen noch angenehmer im Cayenne wird. Diese Überkompensation kann auf Wunsch auch deaktiviert werden, und zwar für den Pitch und Tilt getrennt.

Porsche wäre aber nicht Porsche, wenn es plötzlich vor allem um den Komfort gehen würde – der ist auch wichtig, aber nicht nur. In den bekannten Fahrmodi „Sport“ und „Sport Plus“ kann das Active-Ride-System zwar auch dazu genutzt werden, das Fahrzeug möglichst stabil zu halten, etwa beim Bremsen oder Beschleunigen. Der Launch-Control-Start, den Porsche-Entwicklungsfahrer auf der Leipziger Teststrecke ihren Beifahrern demonstriert haben, hatte es von der reinen Beschleunigung in sich – das Auto neigt sich aber bei weitem nicht so stark nach hinten, wie man es vermuten würde, wenn ein über 2,5 Tonnen schweres SUV in weniger als drei Sekunden auf 100 km/h katapultiert wird.

Das aktive Fahrwerk kann mit seiner enormen Regel-Geschwindigkeit aber auch dazu genutzt werden, bei sportlicher Fahrweise in einigen Situationen gezielt die Traktion zu erhöhen. Die Federung arbeitet dann so, dass das Auto in Kurven und/oder beim Anbremsen quasi aktiv auf den Boden gedrückt wird. Das Ergebnis sind Kurvengeschwindigkeiten, die man selbst mit viel Erfahrung in der Autobranche in einem SUV eigentlich nicht für möglich gehalten hätte – Fahrsystem, Software, Hardware und Reifen ermöglichen hier ein beeindruckendes Zusammenspiel.

Auch wenn es bei vielen Porsche-Kunden womöglich nicht so wichtig ist, hat der Cayenne auch einen Offroad-Modus, der ebenfalls von dem neuen Fahrwerk profitiert. Mit den aktiven Elementen kommt der Cayenne etwa ohne klassische Stabilisatoren aus. Das vergrößert etwa die maximale Achsverschränkung deutlich über das Niveau des aktuellen Verbrenner-Cayenne. Und da die Antriebskräfte innerhalb von fünf Millisekunden neu geregelt werden können, ist beim Cayenne E4 nicht einmal zu spüren, wenn auf dem Leipziger Offroad-Parcours ein Rad die Traktion verliert oder in der Luft hängt. Der Cayenne verteilt die Antriebskraft neu und rollt einfach stabil weiter.

Die digitalen Features

Die Zeiten, in denen ein technisch hervorragender Antrieb ausgereicht hat, um das Auto zu einem Verkaufserfolg zu machen, sind lange vorbei. Auch der Taycan kann auf dem Papier überzeugen und hat in vielen Tests die Konkurrenz geschlagen. Doch die Verkaufszahlen bleiben dennoch hinter den Erwartungen zurück. Weil sich – global unterschiedlich – die Nachfrage stark verschoben hat und auch andere Features wichtig oder teilweise sogar wichtiger geworden sind. Die Rede ist von der Connectivity und digitalen Angeboten.

Auch das ist nicht unser Spezialgebiet bei electrive, gehört aber zum Cayenne E4 dazu und wird auch für den Rest der Modellpalette der Zuffenhausener wichtig. „Was im Cayenne eingeführt wird, folgt in den kommenden Monaten in allen Modellen und Märkten“, kündigt Ivo van Hulten, Director Driver Experience Design, an. Die Cayenne-Systeme basieren zwar auf dem, was Porsche mit dem Macan eingeführt hat – also etwa Android Automotive OS als Betriebssystem und eine Architektur mit fünf Zentralrechnern –, geht aber an einigen Punkten weiter.

Zu nennen ist da vor allem das neue „Flow Display“, welches van Hulten als das bisher größte Display bei Porsche vorstellt. Die Bildschirm-Fläche soll in Summe 50 Prozent größer sein als im aktuellen Cayenne E3. Das „Flow Display“ ist der neue Center Screen, der zentrale Touch-Bildschirm für das Infotainment. Im Taycan hatte Porsche noch einen zweiten, geneigten Touchscreen unten in die Mittelkonsole integriert, etwa für die Klimasteuerung. Im Cayenne wächst dieser zweite Touchscreen quasi an das Zentral-Display heran: Das „Flow Display“ mit seinem gebogenen Glas reicht so bis aus dem Armaturenträger bis in die Mittelkonsole hinein.

Da man in Zuffenhausen schon etwas stolz ist auf die „Balance zwischen analoger und digitaler Welt“ (O-Ton van Hulten), wird aber nicht alles über den neuen Touchscreen mit seinen gebogenen Glas bedient: Am unteren Rand sind noch einige haptische Elemente für die Lautstärke und Klima-Steuerung. Das „Flow Display“ teilt Porsche aber gedanklich in zwei Flächen, die „Stage“ mit dem oberen Teil und das „Terminal“- also den gebogenen, unteren Teil. Dieser kommt dem Fahrer entgegen und ermöglicht so eine einfache Bedienung, ohne sich strecken zu müssen. Der neue Bügel als Ablage für die Hand (anstelle des alten Schalthebels quasi) soll die Bedienung zusätzlich vereinfachen.

Über die „Stage“ werden quasi wie bisher die Navigation, Musik und so weiter bedient – es gibt aber auch Ansichten, in denen die Darstellung über den Knick hinaus das ganze Display einnimmt. Die wohl am häufigsten genutzte Variante wird die Trennung sein, wenn das „Terminal“ unten genau als solches genutzt wird. Möglich machen das neue Widgets, die wie Schnellwahl-Elemente bedient werden können. Ein Beispiel ist die Suche nach einer passenden Lademöglichkeit mit nur einem Klick, der Zugriff auf den Kalender oder – nach den ersten Erfahrungen mein Favorit – die „persönlichen Einstellungen“. Diese können mit einem Klick aufgerufen und mit einem zweiten Klick bestätigt werden – so wollen es die EU-Vorgaben. In diesen „persönlichen Einstellungen“ kann man selbst festlegen, welche Features und Assistenzsysteme man gerne nutzen will, die teilweise bei jedem Fahrzeugstart aktiviert werden müssen. Wer also zum Beispiel gerne den Tempolimit-Warner und den Spurhalteassistenten abschalten will, aber lieber mit dem Notbremsassistenten und dem Aufmerksamkeits-Warner unterwegs ist, kann das einmal hinterlegen und mit den erwähnten zwei Klicks vor dem Losfahren einstellen – anstatt die nicht gewünschten Assistenten in ihren Untermenüs einzeln abstellen zu müssen.

Für die Fahrt oder Ladepausen wird nicht nur das im Macan über den App Store eingeführte App-Angebot ausgebaut, etwa im Streaming-Bereich mit Spotify, Amazon Music und Co oder News-Apps. Porsche geht auch in den Gaming-Bereich und hat eine Partnerschaft mit AirConsole geschlossen. Damit werden etwa Spiele über das Fahrzeug-System möglich, die mit dem Touchscreen, über das gekoppelte Smartphone oder auch Bluetooth-Controller bedient werden. Und um den Fahrer nicht zu stören, kann die Audio-Ausgabe über Funkkopfhörer erfolgen. Und auch im System-Design wagt sich Porsche weiter. Wer die Porsche-typische, schwarz-graue Farbgestaltung der Bildschirme nicht mag, kann nun zwischen fünf Themes wählen – etwa ein dezentes Grün oder ein knalliges Neon-Pink.

Die neue Display-Architektur, die optional auch um einen weiteren Screen für den Beifahrer ergänzt werden kann, hat natürlich auch Auswirkungen auf das Innenraum-Design. „Ein Porsche-Cockpit wird immer auf den Fahrer ausgerichtet sein, die Instrumente sind der höchste Punkt des Armaturenbretts“, sagt Interieur-Designer Markus Auerbach. „Uns war es wichtig, das Display in die Schalttafel zu integrieren und es nicht nur aufzusetzen.“

Die Folge: Dort, wo sich bei Porsche üblicherweise die Luftauslässe befinden – nämlich zwischen dem Infotainment-Touchscreen und der Klima-Steuerung – ist jetzt kein Platz mehr: Dort ragt das „Terminal“ des neuen „Flow Displays“ hinein. Also mussten die Luftauslässe verlegt werden und sind nun erstmals über dem Display im Armaturenbrett platziert. Sie dezent zu verstecken war laut Auerbach keine Option. „Kunden aus heißen Ländern haben andere Vorlieben als wir Zentraleuropäer. Bei uns muss es möglichst frei von Zugluft sein“, sagt der Designer. „In anderen Ländern ist es aber extrem wichtig, dass man sich direkt von der kalten Luft anpusten lassen kann.“

Erst die Antriebe, dann die Batterie und das Ladeverhalten – alles ist nicht genug, wenn die Software nicht den Kundenansprüchen genügt. Oder auch ein profaner Lüftungsauslass nicht richtig platziert ist. Ob und wie der Cayenne mit Elektroantrieb die Kundschaft überzeugen kann, wird sich selbst nach der Weltpremiere Ende des Jahres noch nicht genau sagen lassen. Sondern erst dann, wenn 2026 die ersten Fahrzeuge aus dem Werk Bratislava in Kundenhand sind.

16 Kommentare