Wie DeepDrive den Radnabenmotor salonfähig machen will

Es sind nicht die entfernten Tesla-Logos, die mattschwarze und weiße Folierung oder die Aftermarktet-Felgen, die das Model 3 als etwas ganz Besonderes entlarven. Es ist ein eher unscheinbares Detail, das durch die schwarzen Felgen nur auf den zweiten Blick zu erkennen ist: Während vorne ganz gewöhnlich die Scheibenbremsen zu sehen sind, wird an der Hinterachse die gesamte Felge innen von einer schwarzen Verkleidung ausgefüllt. Das ist das, was dieses Model 3 derzeit noch so einzigartig macht: Angetrieben wird das Auto von zwei Radnabenmotoren, die in den beiden Hinterrädern verbaut sind.

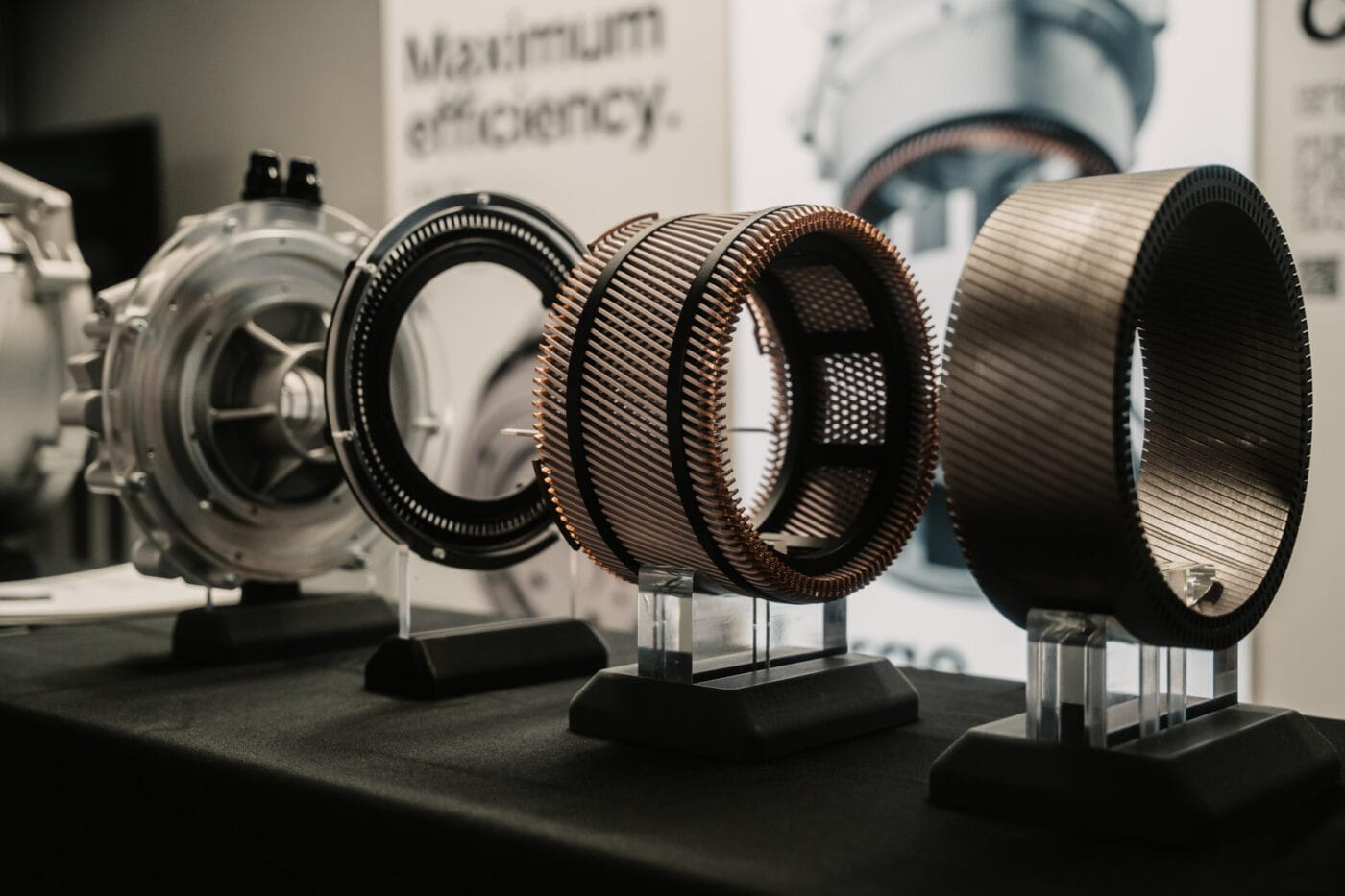

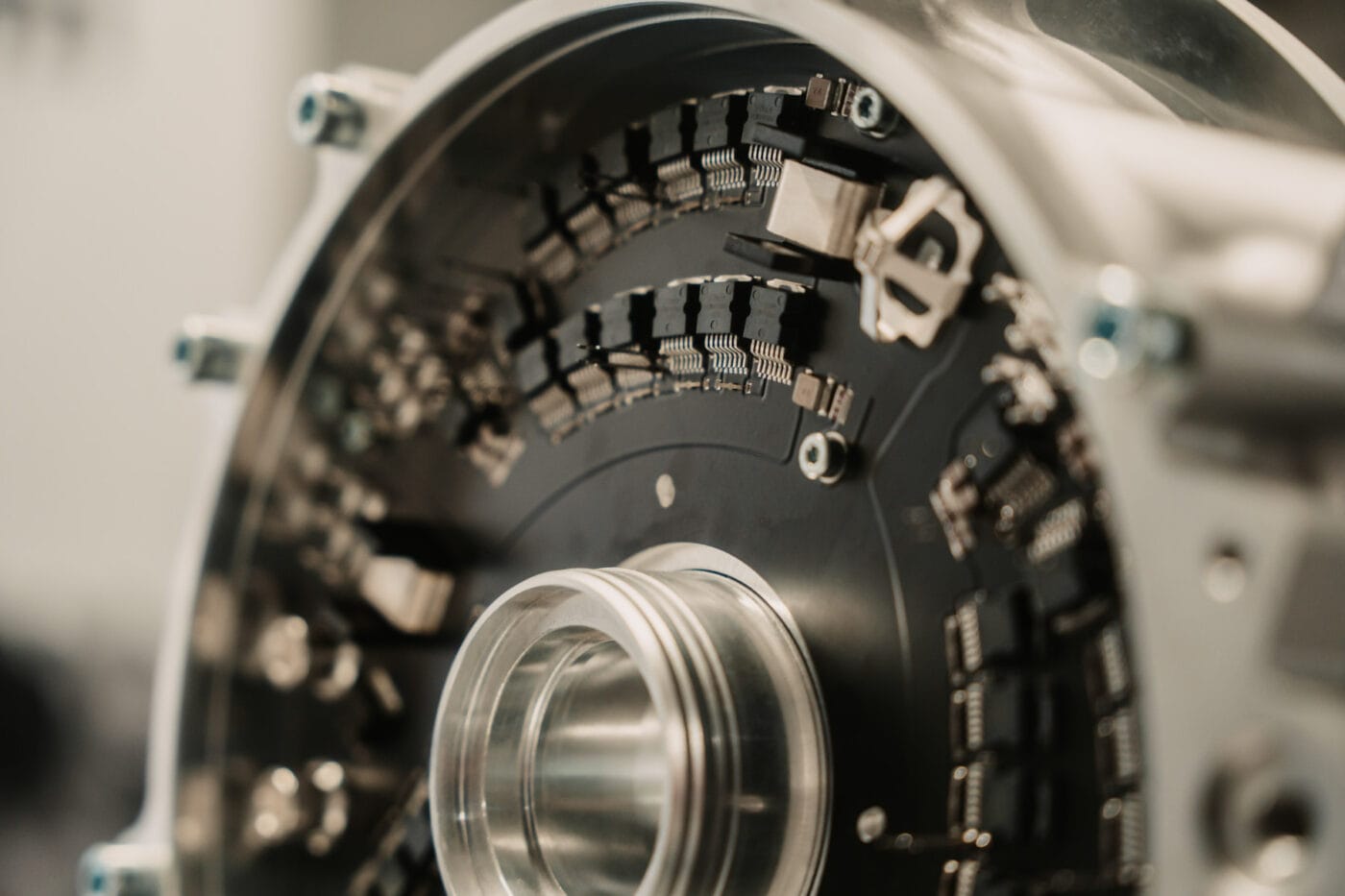

Solche Motoren gibt es nicht von der Stange, entwickelt hat sie das Münchner Startup DeepDrive. Dass es ein Radnabenmotor ist, ist dabei nur eine der Besonderheiten. Die zweite steckt in dem schwarz-grauen Gehäuse: DeepDrive hat sich auf sogenannte Doppelrotor-Elektromotoren spezialisiert. Elektromotoren sind an sich simpel aufgebaut: Der Stator ist – wie der Name vermuten lässt – der statische Teil, hier befindet sich der Elektromagnet. Im Rotor, der in aller Regel innen liegt, sind ebenfalls Magnete verbaut. Wird dann das Magnetfeld des Stators so gesteuert, dass es sich drehend bewegt, werden die Magneten im Rotor aufgrund der Anziehungskräfte ebenfalls in Bewegung versetzt – was dann die Räder antreibt. Beim Doppelrotor-Prinzip befindet sich ein zweiter Rotor außerhalb des Stators und nutzt das dort vorhandene Magnetfeld zusätzlich aus. Im Ergebnis sollen kleinere und leichtere Elektromotoren stehen – die dank des geringeren Materialeinsatzes sogar günstiger sein sollen. Dass dieses Konzept in der Entwicklung trotz der Vorteile einige Hürden mit sich gebracht hat, dazu kommen wir gleich.

Mit seiner Doppelrotor-Technologie hat das erst 2021 gegründete Unternehmen DeepDrive schon drei Produkte entwickelt – einen Zentralantrieb, der in einer E-Achse einen konventionellen Elektromotor nahezu 1:1 ersetzen kann, einen besonders kompakten Generator für Range-Extender-Fahrzeuge und eben den erwähnten Radnabenmotor, der einst das erste Produkt des Startups war. Denn im Radnabenmotor, so erklärt es Mitgründer und CTO Alexander Rosen, kann der Doppelrotor seine Vorteile besonders gut ausspielen.

Vor- und Nachteile bei Radnabenmotoren

Aber: Radnabenmotoren haben nicht gerade den besten Ruf. Zwar hat es unbestreitbare Vorteile, wenn der Motor direkt im Rad verbaut ist. So kann der Raum zwischen den Rädern, der sonst von der E-Achse und dem Zentralmotor eingenommen wird, anders genutzt werden. Und auch rein mechanische Limitierungen entfallen, wenn es keine Antriebswellen mehr gibt – denkbar sind Lenkwinkel von 90 Grad an allen vier Rädern, womit ein E-Auto theoretisch auch seitlich fahren könnte, etwa in enge Parklücken. Aber Radnabenmotoren waren bisher deutlich lauter als Zentralantriebe und erhöhen die ungefederten Massen, da sie prinzipbedingt am Radträger, also vor der Federung verbaut sind. Das ist theoretisch schlecht fürs Fahrverhalten, erst recht bei höheren Geschwindigkeiten – weshalb einige Radnabenmotoren vor allem für autonome Shuttlebusse als geeignet gesehen haben, die langsam durch urbane Gebiete rollen. Von den Kosten ganz zu schweigen.

DeepDrive ist aber überzeugt, dass Radnabenmotoren mehr können, erst recht mit der eigenen Doppelrotor-Technologie. Daher hat das Unternehmen besagtes Tesla Model 3 mit zwei seiner Antriebseinheiten ausgerüstet und zum Salzburgring gebracht. Dort will das Team einigen Journalisten und den eigenen Investoren vorführen, was der Radnabenantrieb kann – auf der Rennstrecke und einem Handling-Kurs mit Slalom, Kreiseln und Elchtest-artigen Ausweichmanövern.

Bei dem Model 3 handelt es sich um das Basismodell mit Heckantrieb und LFP-Batterie, also den mit 40.970 Euro derzeit günstigsten Tesla in Deutschland. „Wir haben den originalen Achsmotor aus- und unsere Radnabenmotoren eingebaut. Um das mit den Tesla-Systemen ans Laufen zu bringen, mussten wir noch weitere Steuergeräte zwischenschalten“, erklärt Stefan Ender, ebenfalls einer der Mitgründer und Co-CEO von DeepDrive, verantwortlich für alle produktbezogenen Aspekte – also in Zusammenarbeit mit Rosen etwa für das Engineering, aber auch den Vertrieb der Antriebe. „Ansonsten gibt es keine weiteren Hardware-Änderungen, das Fahrwerk entspricht exakt dem Serienstand.“

Und damit fährt sich das Model-3 mit DeepDrive-Antrieb erstaunlich unspektakulär – wie ein Elektroauto eben. Leistung und Drehmoment stehen sofort zur Verfügung, wobei das DeepDrive-Team um CTO Rosen und Software-Chef Christopher Römmelmayer (ebenfalls einer der sieben Gründer) die Antriebe so abgestimmt hat, dass sie möglichst dem Tesla-Original entsprechen. Es wäre auch ein anderes, direkteres Ansprechverhalten möglich gewesen. Bei der Leistung sind die beiden IW 2000 genannten Motoren auf jeweils 95 kW limitiert, das Drehmoment liegt hier bei 1.750 Nm je Rad – und damit etwas unter den maximal möglichen Werten der Antriebseinheit von bis zu 2.000 Nm. „Die LFP-Batterie im Tesla ist auf 200 kW Leistung limitiert, daher geht nicht mehr“, erklärt Rosen bei der Testfahrt. Übrigens: Das Raddrehmoment von 1.750 Nm ist nicht direkt mit dem Motordrehmoment von Zentralantrieben vergleichbar.

Vollkommen normales Fahrverhalten

Ist man auf der Rennstrecke in moderatem Tempo unterwegs, fühlt sich der Radnabenantrieb im Grunde wie jedes andere Elektroauto an. Der Wagen fährt quasi vibrationsfrei, es sind nur leise Geräusche von den beiden Antrieben zu vernehmen – aber nichts, was mit gezielter Dämmung oder anderen NVH-Maßnahmen (Noise, Vibration, Harshness) nicht in den Griff zu bekommen wäre. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass auf dem Salzburgring nur der DeepDrive-Prototyp zur Verfügung stand, kein Model 3 Highland mit dem Serienantrieb zum direkten Vergleich. Mit einem solchen Vergleich wären womöglich feine Unterschiede spürbar – große Unterschiede, die das Model 3 zu einem komplett anderen Fahrzeug machen, gibt es aber nicht. Selbst die höheren gefederten Massen sind gar kein Problem: Ob auf der Rundstrecke oder speziell aufgebauten Speedbumps ist kein erwähnenswert schlechtes Fahrverhalten festzustellen – auch wenn, wie gesagt, der direkte Vergleich zum Serienfahrwerk mit Zentralmotor fehlt. DeepDrive-Co-CEO Ender gibt an, dass es beim Federungsverhalten schon leichte Unterschiede gebe. Was aber auch daran liege, dass man das Serien-Fahrwerk ohne Änderungen verwende. In ersten Kunden-Projekten zusammen mit Autobauern wurden auch die Radträger und Fahrwerksteile optimiert und auf die höheren, ungefederten Massen angepasst. „Dann ist absolut gar kein Unterschied mehr spürbar“, sagt Ender. Die erste kleine Ausfahrt am Salzburgring zeigt aber, dass die Unterschiede ohnehin nicht groß sind.

Auch wenn es auf der Handling-Fläche etwas mehr ans Limit geht, fühlt sich das Fahrwerk nicht schlecht an, auf schnelle Richtungswechsel im Slalom oder beim Ausweichtest reagiert das Model 3 vorhersehbar. Auf der Handling-Fläche zeigt sich aber ein anderer Vorteil, der etwaige Performance-Unterschiede aufgrund der ungefederten Massen in den Radkästen wohl überkompensiert: Mit den beiden Radnabenmotoren an der Hinterachse ist ein Torque Vectoring möglich, das Verbrenner mit einem solchen Torque Vectoring in den Schatten stellt. Dabei wird das Drehmoment unterschiedlich auf das kurvenäußere und -innere Rad verteilt, um die Rotation des Autos in die Kurve hinein zu unterstützen. Was beim Verbrenner über ein aktives Differential geht (oder teilweise auch nur mit kleinen Bremseingriffen am inneren Rad, um die Drehbewegung zu erzeugen), kann bei den beiden DeepDrive-Motoren vollkommen unabhängig voneinander über die Software gesteuert werden. Die volle Leistung außen und null Prozent innen sind kein Problem, selbst eine rückwärts gerichtete Kraft als zusätzliche Verzögerung innen ist denkbar. Stellen Sie es sich wie in einem Rollstuhl vor, bei dem beide Räder unabhängig voneinander in die gleiche (geradeaus), unterschiedlich stark (leichte Kurve) oder in die entgegengesetzte Richtung (Wende auf der Stelle) bewegt werden können.

Im Slalom und auf der Kreisbahn führt das zu bemerkenswerten Unterschieden. Bei den schnellen Richtungswechseln wird das Model 3 mit aktivem Torque Vectoring über die Hinterachse zusätzlich in die Kurve gedrückt, was die maximale Geschwindigkeit erhöht – und damit auch die Sicherheit, denn so sind schnelle Ausweichmanöver möglich und das Fahrzeug bleibt dabei beherrschbar. Das wird auch auf der Kreisbahn deutlich: Sobald Römmelmayer mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz das Torque Vectoring mit einem Klick deaktiviert, kann das Fahrzeug den Radius nicht mehr halten und drückt nach außen weg – obwohl es davor mit Torque Vectoring mehrere Runden stabil und sicher mit diesem Tempo auf der Kreisbahn war.

Dass DeepDrive keine 4,5 Jahre nach der Gründung aus eigener Kraft einen derart ausgereiften, fahrbaren Prototyp auf die Räder gestellt hat (und in Kundenprojekten wohl noch viel weiter gehen kann, aufgrund der Verschwiegenheitsklauseln mit den Herstellern aber nicht darüber reden darf), ist alles andere als selbstverständlich. Denn Anfang 2021 war die Welt noch fest im Griff der Corona-Pandemie, die wirtschaftlichen Perspektiven, nicht nur in der Autobranche, mehr als unklar. Und dennoch haben die insgesamt sieben Gründer in dieser Phase ihre recht sicheren und gut bezahlten Jobs bei Autobauern, Zulieferern oder sogar einer Investment-Bank gekündigt, das Ersparte in die neue Firma gesteckt und sich dort anfangs kein Gehalt ausgezahlt. Es gibt wohl mehr als genügend Menschen, die in dieser Situation die finanziell sichere Variante wählen – zumal bei einigen der Gründern schon der eigene Nachwuchs da oder gerade unterwegs war.

Gemeinsame Vergangenheit im Motorsport

Wenn man Stefan Ender und dem zweiten Co-CEO, Felix Poernbacher, zuhört, klingt es aber nicht nach einem „All-in“, sondern eher nach einem sehr kalkulierten Risiko. Die sieben Gründer kannten sich schon vom gemeinsamen Studium an der TU München. Und in dieser Zeit waren auch alle sieben bei TU Fast aktiv, dem Formula-Student-Team der TU München. „In diesem Motorsport-Umfeld haben wir unglaublich viel gelernt. Wir mussten uns nicht nur viele Dinge aus der Praxis selbst beibringen, die im Studium nicht gelehrt wurden, sondern wir haben auch Führung gelernt, effizientes Arbeiten und dass wir uns aufeinander verlassen können“, sagt Ender. Die Formula-Student-Vergangenheit hallt bis heute nach. Zum einen ist eine Art Alumni-Netzwerk aus ehemaligen Teammitgliedern entstanden, die heute in der ganzen Branche verteilt sind und direkte Kontakte in viele Unternehmen ermöglichen. Zum anderen nutzt DeepDrive die Formula Student als Karriere-Vorteil: Wenn das Unternehmen nach neuem Personal sucht, ist Erfahrung in einem Formula-Student-Team nicht nur ein Pluspunkt im Lebenslauf, sondern teilweise auch der Grund, warum DeepDrive gezielt einzelne Nachwuchskräfte anspricht.

In dieser Zeit, so erzählt es Ender am Rande der Veranstaltung am Salzburgring, hat sich in dem Freundeskreis die Idee verfestigt, irgendwann gemeinsam zu gründen. „Anfang 2021 habe ich dann Felix angerufen, als er gerade für eine Investment-Bank in London gearbeitet hat“, so Ender. „Ich habe ihm direkt gesagt: ‚Felix, der Tag ist gekommen, du musst kündigen.‘ Das hat er dann auch gemacht und wir haben DeepDrive gegründet.“

Die Lebensläufe und ersten Ergebnisse der DeepDrive-Gründer haben auch mehrere Investoren überzeugt, darunter auch Ex-Volvo- und Audi-Entwicklungsvorstand Peter Mertens. „Die Gründer haben alle nach dem Studium genügend Erfahrung in der Industrie gesammelt, um zu wissen, was in der Branche wichtig ist“, sagt Mertens im Gespräch mit electrive. „Aber sie waren nicht so lange bei Autobauern oder Zulieferern aktiv, um von der Konzern-Welt versaut zu sein. Sie sind jung, innovativ und schnell, haben aber dennoch den Blick für die relevanten Dinge.“

Gründerteam bringt viele Kompetenzen mit

Und das heißt eben nicht nur, ein Konzept wie einen Doppelrotor-Elektromotor zu entwickeln, in der Simulation zu optimieren und vielleicht von Hand einige Einzelstücke herzustellen. Wer in der Autobranche Aufträge für so ein relevantes Bauteil wie den Traktionsmotor erhalten will, muss auch jede Menge Anforderungen an die Haltbarkeit erfüllen, die entsprechenden Stückzahlen liefern können und das zu konkurrenzfähigen Preisen. In dem Gründerteam kommen aber alle wichtigen Kompetenzen zusammen: Vom Investment-Banker und Unternehmensberater Poernbacher über Software-Experte Römmelmayer mit Erfahrung bei Infineon und Projektmanager Ender (u.a. Bosch und Audi) sowie Ingenieure mit Schwerpunkten wie Produktion (Dean Petrovski), Mechanik (Markus Domme), Leistungselektronik (Maximilian Habersbrunner) und E-Motoren-Entwicklung (Alexander Rosen). Es sind alle Felder abgedeckt – mit diversen Autobauern, Zulieferern und Motorsport-Aktivitäten in den Lebensläufen.

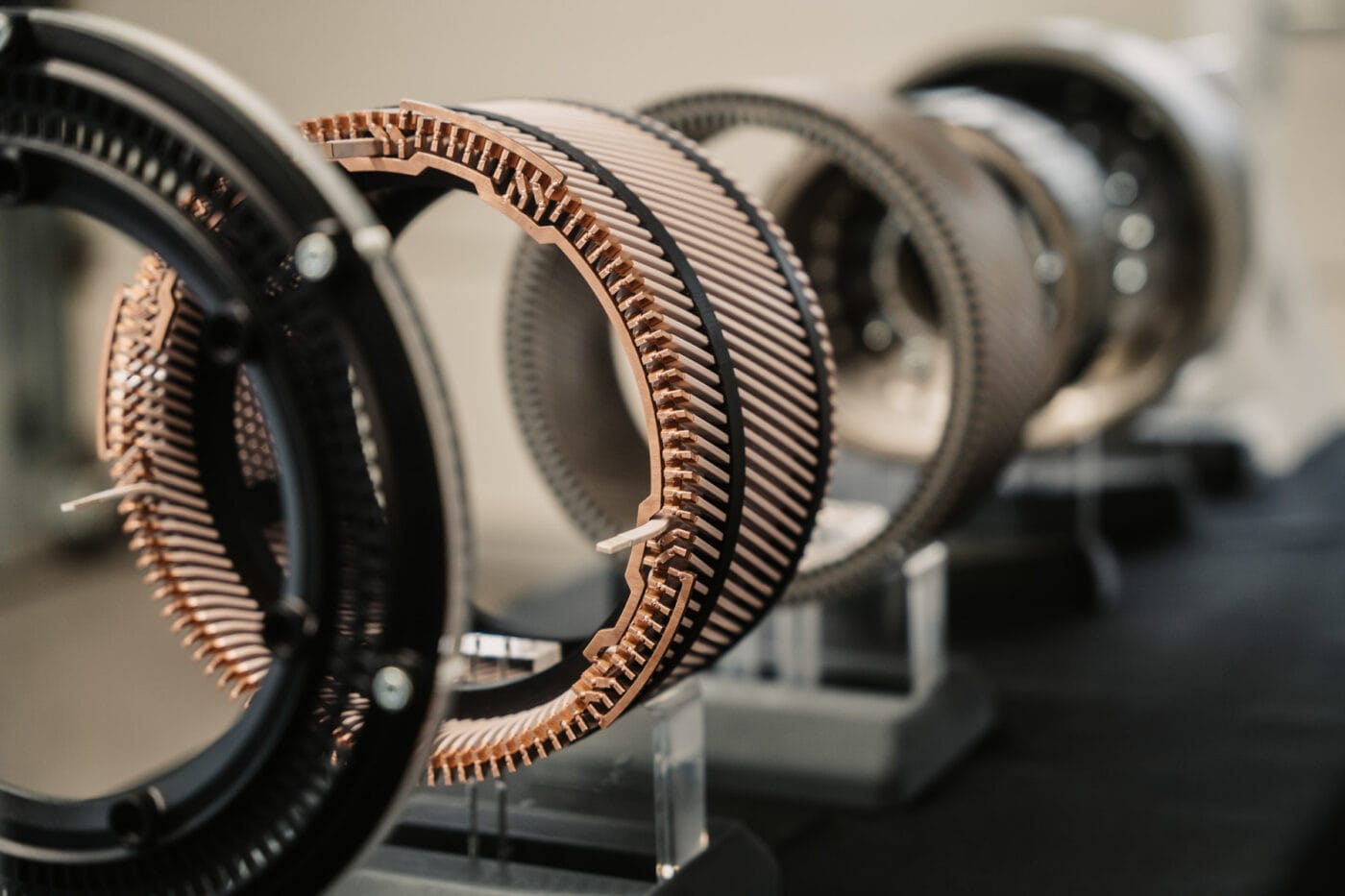

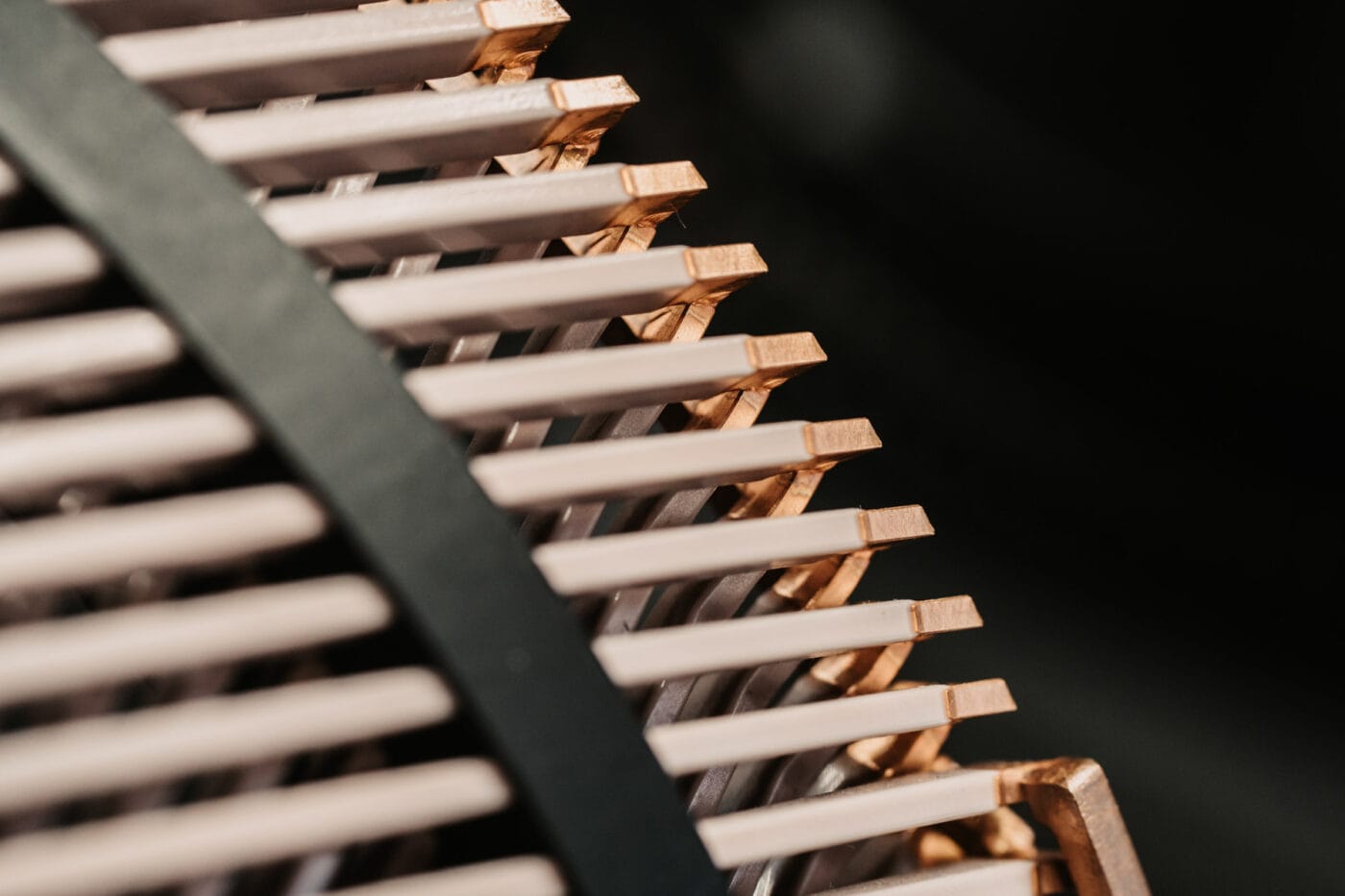

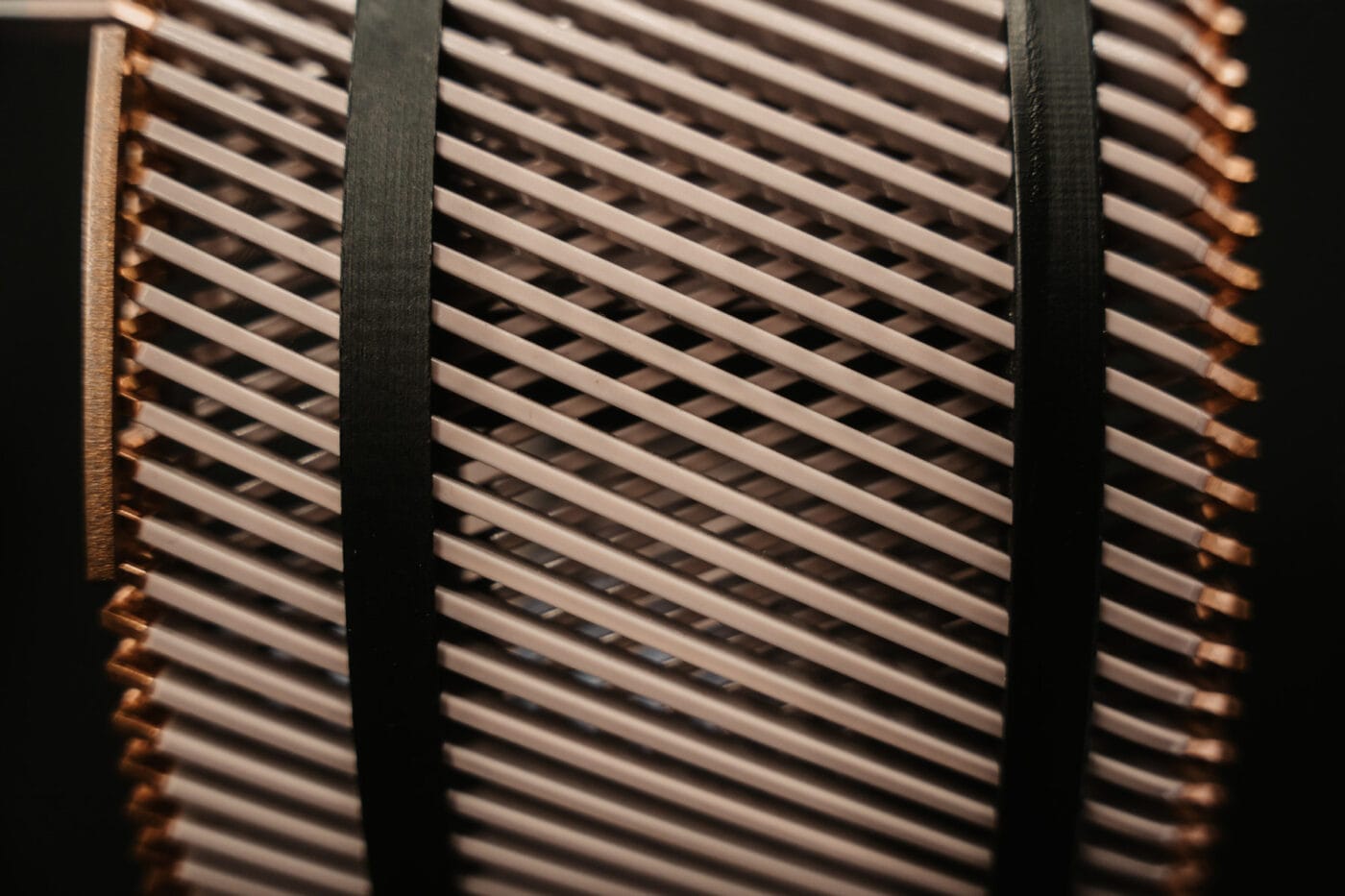

So konnte DeepDrive recht schnell eine der zentralen Herausforderungen bei den Doppelrotor-Elektromotoren lösen: Das Design des Stators. Bei herkömmlichen Motoren kann der Stator an beiden Seiten gelagert werden, die mechanische Stabilität spielt nur eine untergeordnete Rolle. Beim Doppelrotor-Antrieb sind hingegen der äußere und innere Rotor an einer Seite verbunden, dort ist konstruktiv keine Lagerung des Stators möglich. Das geht nur an der anderen Seite des E-Motors und muss dann so stabil sein, dass die Kräfte, die aufgrund des Magnetfelds und der Bewegung wirken, den Stator nicht verformen. Im Ergebnis unzähliger Simulationen und Tests steht ein Stator mit schräg angeordneten Hairpin-Stäben, die in zwei Ebenen gegenläufig angeordnet sind. „So heben sich die entstehenden Kräfte gegenseitig auf“, erklärt Rosen das Design. Außerdem ist es gelungen, dass der Überhang, also jene Kupferteile des Stators, die außerhalb des Rotors liegen, pro Seite deutlich kürzer als zwei Zentimeter sind – bei anderen Elektromotoren sind das oft vier Zentimeter oder mehr. Damit (und mit weiteren konstrukiven Maßnahmen) wird weniger Kupfer benötigt bzw. das verbaute Kupfer besser genutzt.

Ein geringerer Materialeinsatz bedeutet auch geringere Kosten. „Kunden fordern sehr schnell die Bill of Material, also die Auflistung und Menge an Materialien, die wir einsetzen. Und anfangs sind sie oft etwas ungläubig, ob das stimmen kann, was wir versprechen“, sagt Ender. „Nach ein paar Wochen oder Monaten, in denen sie alles intern prüfen, sind sie bisher immer zu dem Schluss gekommen, dass unsere Angaben stimmen.“ Dazu kommt: Das Doppelrotor-Design führt dazu, dass sich die Antriebe bei Weitem nicht so stark erhitzen wie konventionelle E-Motoren. „Wenn die Magnete nicht so heiß werden, können wir auf schwere Seltene Erden verzichten oder sie zumindest stark reduzieren, mit denen die Dauermagnete sonst hitzefest gemacht werden“, erklärt Ender. Also wieder weniger von teuren und schwerer zu beschaffenden Rohstoffen.

Schon in der Entwicklung hat DeepDrive die mögliche Serienproduktion im Blick gehabt und gleich auch die passenden Verfahren entwickelt. Die quadratischen Kupfer-Stäbe des Stators werden nur mit einer dünnen Isolierung überzogen und dann einzeln in die entsprechende Nut des E-Motorkerns gesteckt. „Bei anderen Motoren werden bis zu acht Stäbe durch eine Nut geführt, womit in Summe der Kupfer-Füllgrad geringer ist, weil überall dazwischen noch die Isolierung liegt“, sagt CTO Rosen. „Wenn die Stäbe in die Nut eingeführt sind, werden sie mit einem speziellen Laserverfahren an Ort und Stelle verschweißt.“ Das ist einfach, stabil und mit Produktionsrobotern schnell und zuverlässig durchführbar. Übrigens: DeepDrive selbst strebt keine eigenen, großen Werke an und will nicht „der nächste Bosch werden“, wie es Co-CEO Poernbacher ausdrückt. „Wir glauben an die Symbiose von kleinen, innovativen Unternehmen wie uns und der Autoindustrie mit ihrer Erfahrung und ihren Strukturen. Wir wollen nicht unsere Fabriken neben bestehende stellen, sondern können in einer Win-Win-Situation die bestehenden Fabriken nutzen.“

Radnabenmotoren müssen nicht unbedingt der Hauptantrieb sein

Das Kernstück der DeepDrive-Produkte ist das Doppelrotor-Konzept, das in unterschiedlichen Motor-Konstruktionen eingesetzt werden kann. „Unser Herz liegt beim In-Wheel-Motor“, gibt Poernbacher unumwunden zu. „Dieses Konzept bringt die Vorteile unseres Antriebs besonders zum Tragen – maximale Effizienz bei minimalen Kosten. Und wie wir mit unserem Fahrzeug zeigen können, geht das ohne Kompromisse.“

Das Model 3 Highland als Testträger hat DeepDrive dabei übrigens nicht zufällig gewählt. „Das Model 3 an sich ist schon ein recht effizientes Elektroauto. Wir können aber zeigen, dass wir mit unserem Antrieb im Vergleich bis zu 20 Prozent effizienter sind“, sagt Rosen. Und Ender ergänzt: „Außerdem haben fast alle Autobauer das Model 3 selbst als Benchmark getestet und damit eigene Vergleichsdaten vorliegen, wenn sie dann unseren Antrieb testen.“

Dass es wie in dem vorgestellten Model 3 ein Hauptantrieb mit Radnabenmotoren an der Hinterachse wird, ist dabei aber nicht zwingend der Haupteinsatz. „Für uns und für die OEM ist eine ‚Verallradung‘ ein sehr interessantes Szenario“, sagt Rosen. Was er damit meint: Eine Elektroauto-Plattform mit Frontantrieb wird dabei mit zwei In-Wheel-Motoren von DeepDrive zum Allradfahrzeug gemacht. „Das ist ab Radgrößen von 18 Zoll ohne Änderungen an der Plattform möglich. Die Hersteller können also weiter das Auto mit einer Verbundlenker-Hinterachse bauen und den Bauraum entsprechend auslegen, sie müssen nicht Platz für eine E-Achse freihalten, um einen Allradantrieb umzusetzen“, so Rosen weiter. Sprich: Bestellen 90 Prozent der Kunden nur den Frontantrieb, ergibt es finanziell für den Hersteller keinen Sinn, eine Variante mit E-Achse hinten zu entwickeln – stattdessen könnte der Bauraum für einen großen Sub-Trunk ausgenutzt werden, wie etwa im kommenden ID. Polo. Die zehn Prozent der Kunden, die einen Allradantrieb wollen, sind vermutlich bereit, einen recht hohen Aufpreis dafür zu bezahlen. Mit den DeepDrive-Radnabenmotoren sei das ohne große Mehrkosten (und vor allem ohne Änderung an der Plattform) möglich, so der Tenor.

„Außerdem können wir einen Allradantrieb ohne Reichweitenverlust bieten“, sagt Rosen. „Üblicherweise hat die Allrad-Option eine um rund 50 Kilometer geringere Reichweite, weshalb die Kunden genau abwägen, ob die Vorteile des Allrads mit Traktion und Leistung die Reichweiten-Einbuße aufwiegen. Wir bieten die Allrad-Vorteile mit fast der gleichen Reichweite wie der Fronttriebler.“

Einsatz an der Vorderachse komplizierter

Der Einsatz der In-Wheel-Motoren an der Vorderachse indes wäre ungleich aufwändiger und mit größeren Anpassungsarbeiten verbunden. „An der Hinterachse können wir ohne konstruktive Änderungen unseren Antrieb verbauen. An der Vorderachse platziert aber jeder Hersteller zum Beispiel das Lenkgetriebe anders, es wären also Änderungen am Radträger und der Aufhängung nötig“, so Rosen.

Dazu kommt das Thema Bremsen: In den Radnabenmotor für die Hinterachse hat DeepDrive eine Trommelbremse integriert – es handelt sich dabei um exakt jenes Bauteil aus dem Continental-Angebot, das auch bei den MEB-Modellen von Volkswagen zum Einsatz kommt. Da die Trommelbremse aber von dem größeren Radnabenmotor verdeckt wird, sieht man das bei vielen Auto-Enthusiasten nicht so beliebte Bauteil nicht. Im Zusammenspiel mit der Rekuperation des Elektromotors reichen die Trommelbremsen an der Hinterachse mehr als aus – wie bei den VW-Modellen. An der Vorderachse wären aber weiter Scheibenbremsen nötig. Diese können dann aufgrund ihres Durchmessers nicht mehr direkt in den Radnabenmotor integriert werden, sondern müssten innenliegend verbaut werden. Das macht die ganze Einheit dann breiter als die sonst übliche Konstruktion, weshalb hier dann die Aufhängung und Plattform angepasst werden müssten, um mit der breiten Bremse-Motor-Einheit noch die üblichen Lenkwinkel zu ermöglichen.

Der Radnabenmotor hat also seine Vorteile, aber auch seine Grenzen – weshalb DeepDrive das Doppelrotor-Konzept auch in einem Zentralantrieb umgesetzt hat. Dieser kann den konventionellen Zentralantrieb einer E-Achse ersetzen. Dann muss man zwar auf einige Vorteile, wie etwa die Raumausnutzung, verzichten, hat aber keinerlei Änderungen am Fahrwerk und kann dennoch einige der Vorteile des Doppelrotor-Prinzips ausnutzen – etwa die höhere Effizienz und geringeren Kosten. Man könnte meinen, dass ein solcher Zentralmotor die Industrie eher davon überzeugen könnte, einen Auftrag an DeepDrive zu erteilen – wenn man das „Risiko“ der ungewohnten Radnabenmotoren im ersten Schritt noch scheut.

Tatsächlich, so war am Salzburgring zu hören, könnte tatsächlich doch der Radnabenmotor als erstes Produkt von DeepDrive in Serie gehen. Im Anschluss an das Medien-Event ist an der Rennstrecke noch eine Delegation eines Autobauers erwartet worden, die den fahrbaren Prototyp noch selbst erleben wollte. Die Vorarbeit in Meetings hat das DeepDrive-Team wohl überzeugend gemacht – das Interesse des Herstellers war geweckt. Wenn dann auch noch der Eindruck von dem umgebauten Model 3 stimmt, könnte vielleicht bald der erste Großauftrag winken …

6 Kommentare