Fallende Batteriepreise = mehr Elektroautos

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das hat Altkanzler Helmut Schmidt gesagt. Der Sozialdemokrat hat vermutlich Visionen mit Halluzinationen verwechselt. Denn eine positive Idee der Zukunft kann eine sehr gute Sache sein. Ein Beispiel dafür sind die Traktionsbatterien von Elektroautos: Die Vorstellung, dass die Zellen so billig werden könnten, wie sie es heute sind, war von zehn oder 15 Jahren äußerst optimistisch, eine Vision. Die Realität ist längst gut und günstig. Und alles wird noch besser – die Preise werden weiter sinken, wenn auch nicht radikal.

Branchenkenner berichten, dass sich der Handel von Batteriezellen vor etwa zwei Jahren gedreht hat: Vom Anbietermarkt, in dem die Verkäufer den Preis diktieren, zum Käufermarkt, in dem die Nachfrager den Kurs bestimmen.

Wer’s noch nicht begriffen hat: Nichts ist für den Hochlauf der Elektroautos so wichtig wie die sinkenden Batteriepreise. Zwar müssen auch der Motor und die Leistungselektronik bezahlt werden. Für die Wirtschaftlichkeit des Elektroautos aber ist der Speicher maßgeblich.

Umgekehrt wiederum gilt, dass der Erfolg des Elektroautos zwangsläufig ist, wenn der ökonomische Vorteil in immer mehr Märkten und Szenarien eindeutig ist. Das ist ungefähr die Ist-Situation.

Die Währung sind Euro pro Kilowattstunde

Was aber sind günstige Batteriezellpreise?

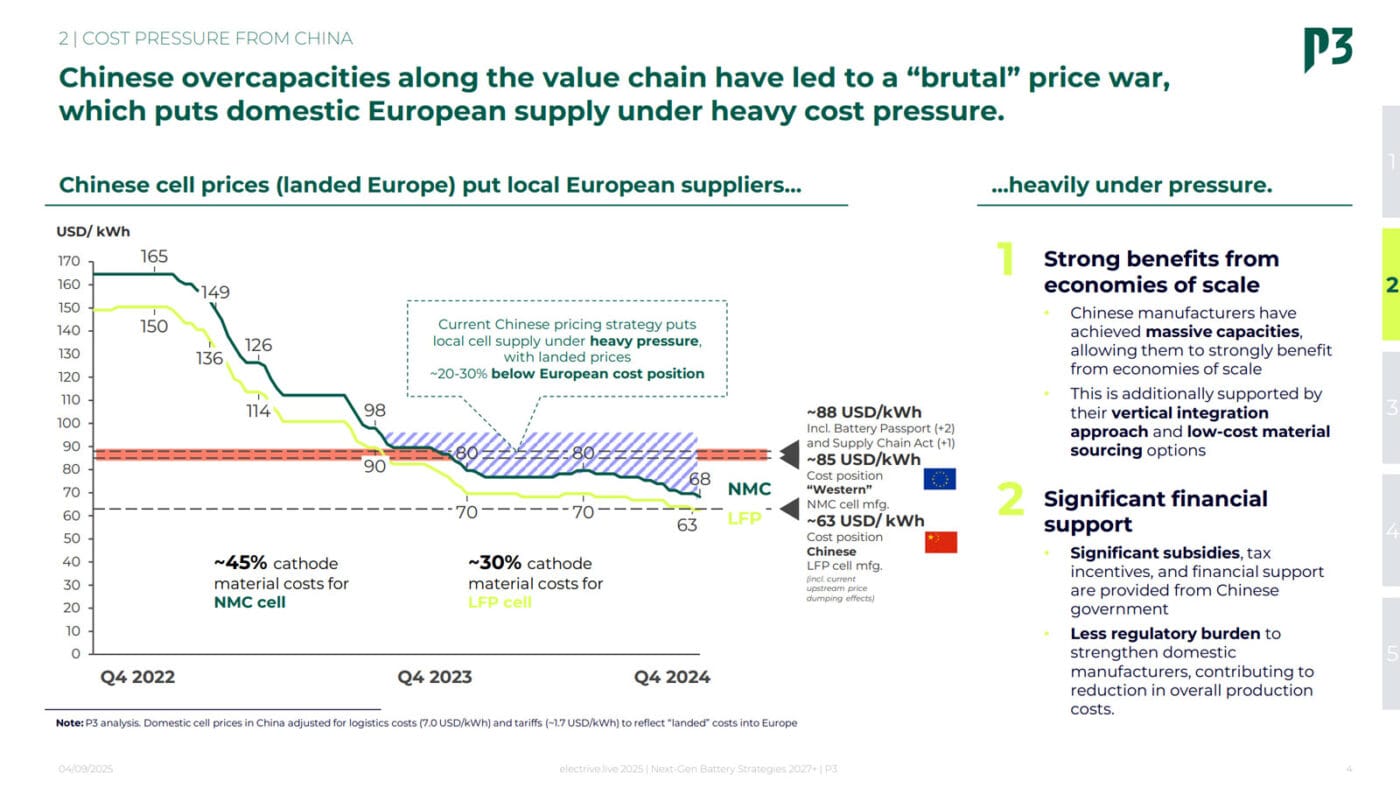

Ines Miller vom Beratungsunternehmen P3 ist Spezialistin für alle Aspekte rund um die Traktionsbatterie von Elektroautos. Sie schreibt in einer Analyse, dass die Kosten (das ist wohlgemerkt nicht der Endpreis beim Käufer) für die Autoindustrie zuletzt bei rund 54 Euro pro Kilowattstunde für die LFP-Zellchemie und 58 Euro pro Kilowattstunde für die NMC-Zellchemie lagen.

Zum Vergleich: 2022, auf dem Höhepunkt des spekulativen Lithium-Booms und als Folge der Rohstoffschwierigkeiten wegen der Covid-Pandemie, waren noch 127 Euro (LFP) beziehungsweise 140 Euro (NMC) fällig.

Die Währung sind also Euro pro Kilowattstunde (kWh), und das ist leicht verständlich: Für einen Kia EV3 mit 81 kWh und gut 600 Kilometern Reichweite muss der Hersteller rund 4.700 Euro investieren. Kia hatte 2015 noch den Soul EV im Programm, der damals 27 kWh hatte. In einem ähnlichen Segment hat sich der Energieinhalt also in zehn Jahren verdreifacht!

2030 nochmals minus 15 Prozent

Die Prognose von Ines Miller bei P3: „Wir erwarten, dass die Preise bis 2030 um weitere zehn bis 15 Prozent sinken.“ Das Potenzial für weitere Preissenkungen komme zum einen vom Kapazitätsausbau der Fabriken und zum anderen von Fortschritten bei den Produktionsprozessen selbst sowie von Modifikationen bei der Zellchemie.

Allerdings, und das ist ein Problem für die Zellfabriken in Europa, bleibt laut P3 der Kostenvorteil von Batterien aus China bestehen. Die oben genannten Preise beziehen sich nämlich auf aus China importierte Zellen inklusive aller Exportkosten und dem vorgeschriebenen Batteriepass. Diese sind über 20 Prozent günstiger als in Europa gefertigte Zellen – unabhängig davon, ob die Produktionsstätte von einer chinesischen oder einer europäischen Firma betrieben wird.

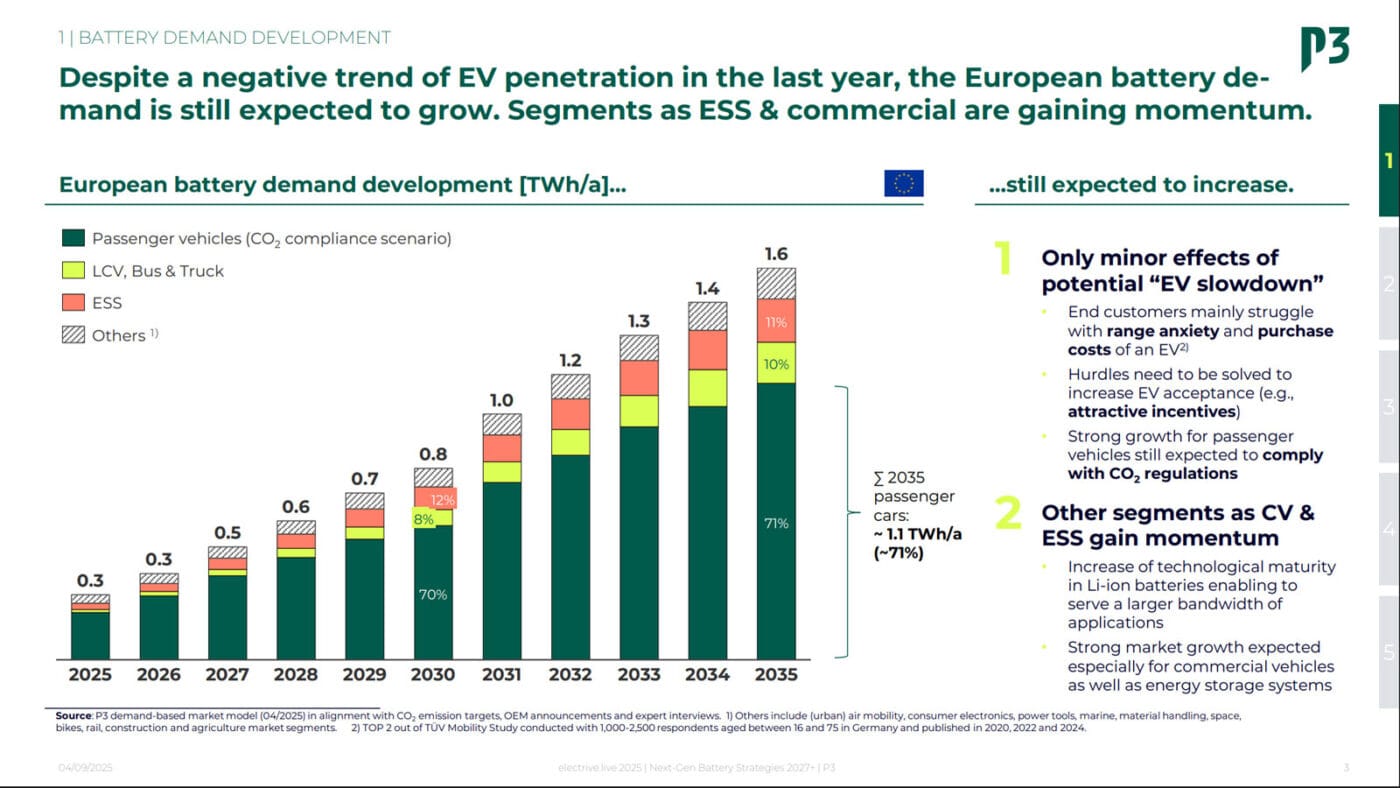

Der Bedarf in Europa wächst trotzdem, und zwar von etwa 0,3 Terawattstunden (TWh) pro Jahr heute auf rund 1,6 TWh in 2035. Das ist also mehr als das Fünffache, wobei circa 70 Prozent dieser Menge auf Pkw entfallen, zehn weitere Prozentpunkte auf Nutzfahrzeuge und der Rest auf Heimspeicher und andere Produkte.

Wechseln wir nochmals die Perspektive und versetzen uns in die Denkweise eines Elektroauto-Entwicklers: Wenn Volkswagen zum Beispiel den Kleinstwagen ID.1 konstruiert, muss ständig ein günstiger Einstiegspreis um 20.000 Euro bedacht werden. Die Beteiligten müssen also überlegen, wie hoch der Zellpreis 2027 und in den Folgejahren der Bauzeit sein wird und die Traktionsbatterie dementsprechend auslegen und dimensionieren.

Die richtige Balance aus Kosten und Reichweite

Sind es zum Beispiel 30 kWh?

Die Autoindustrie bietet auch aus diesem Grund gerne mehrere Optionen bei der Batteriegröße an. Um im Beispiel zu bleiben: Volkswagen muss beim ID.1 eine Art Basisversion für rund 20.000 Euro anbieten, die ausreichend Reichweite für Berufspendler, Bring- und Pflegedienste hat. Die könnte 30 kWh haben.

Darüber hinaus ist eine Premiumversion denkbar, die etwa 55 kWh haben könnte. Wenn für 55 kWh statt 30 kWh eine Differenz von 25 kWh zu etwa 50 Euro pro kWh investiert werden muss, ergeben sich beim Hersteller Mehrkosten von 1.250 Euro.

Wenn zugleich für dieses Mehr an Reichweite am Markt ein um 3.000 oder 4.000 Euro höherer Bruttolistenpreis erzielt werden kann, ist das für den Hersteller – hier imaginär VW – sehr, sehr attraktiv.

Zurück zum Ausgangspunkt, der Bedeutung der fallenden Batteriepreise: Die Autoindustrie verdient inzwischen mit jedem Elektroauto Geld. Die Frage ist weiterhin, ob die Marge genauso hoch ist wie bei Pkw mit Verbrennungsmotor.

Volkswagen reklamiert Margenparität bei der Kleinwagenfamilie

Vor dem Hintergrund der verfallenen Batteriezellpreise muss diese Frage weitergedreht werden. Volkswagen etwa möchte mit der Kleinwagenplattform MEB Small (ab 2026) erstmals genauso viel Profit erzielen wie mit einem vergleichbaren Pkw mit Verbrennungsmotor. Anders ausgedrückt: Die Marge von VW ID.2 und ID.2X soll also so hoch sein wie bei Polo und T-Cross.

Wenn Volkswagen das öffentlich für das besonders preissensible Segment kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass im Premiumsegment möglicherweise sogar mehr Geld mit Elektroautos als mit den aufwendigen Antrieben der Pkw mit Verbrennungsmotor gemacht wird.

Dieser Gedanke ist keineswegs abwegig; eine Oberklasselimousine etwa hat gerne einen mechanischen Allradantrieb, ein Automatikgetriebe mit acht und mehr Gängen, einen Verbrennungsmotor mit etlichen Zylindern und verstellbarem Ventiltrieb, Turboladern und/oder Kompressor sowie einer mehrstufige Abgasreinigung, die beim Diesel sogar einen Zusatztank erfordert. Ein vergleichbar leistungsstarker elektrischer Antriebsstrang ist viel simpler und in der Folge inzwischen mutmaßlich margenstärker.

Leider gefallen sich Teile der Autoindustrie in Selbstmitleid über das angeblich gewinnarme Elektroauto. Das ist eine Haltung, die überdacht werden sollte.

Risiko der strategischen Abhängigkeit von China

Gibt es nur gute Nachrichten? Nein. Die höheren Kosten für Batteriezellen aus europäischer Produktion (auch dann, wenn sie von CATL oder BYD kommen) festigen die Dominanz von China. Hieraus ist längst eine strategische Abhängigkeit entstanden. Was passiert, wenn die chinesische Staatsführung beschließt, Taiwan zu besetzen?

Als Gegenmaßnahme ist die Autoindustrie weiterhin aufgefordert, die Lieferketten zu diversifizieren. Kanada als Standort etwa hat viel Potenzial, und das wird auch genutzt.

Die Erkenntnis bleibt trotzdem: Es wird nicht irgendwann vielleicht passieren, dass die Batteriezellpreise stark fallen, vielmehr ist das bereits passiert und es wird weitergehen. Die Kurse können kurzfristig nach oben oder unten ausschlagen; das ändert am großen Bild wenig. Autos mit Verbrennungsmotor dagegen verlieren jeden Tag an Wettbewerbsfähigkeit.

11 Kommentare