ICCT-Studie: 5.300 MCS-Lader in der EU für E-Lkw reichen aus

Klar ist: Auch wenn die Akzeptanz von Elektroantrieben in allen Segmenten in Europa bereits zugenommen hat, wird das Tempo demnächst deutlich anziehen. Denn in den nächsten fünf Jahren müssen die Lkw-Hersteller ihren Absatz von Elektro-Lkw schnell steigern, um die EU-Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen von Schwerlastfahrzeugen (HDVs) zu erreichen.

Wie einst bei den E-Autos stellt sich da natürlich die Frage, wo und wie all diese zu erwartenden E-Lkw geladen werden. Denn klar ist auch: Die überwiegende Mehrheit dieser lokal emissionsfreien Lastwagen wird vorerst Batterie-elektrisch sein. Es gibt zwar einzelne Wasserstoff-Trucks, aber Hersteller wie Daimler Truck haben ihre Pläne für Brennstoffzellen-Modelle bis ins nächste Jahrzehnt geschoben. Kurzfristig geht die Elektrifizierung des Güterverkehrs also vorrangig über die Batterie. Und die muss eben geladen werden.

Mit der 2023 verabschiedeten AFIR hat die EU zwar schon Ziele für eine „Mindestinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen“ auf den Weg gebracht, aber es sind eben nur Mindestziele. Das International Council on Clean Transportation (ICCT) hat nun ermittelt, wie hoch der Ladebedarf der zu erwarteten E-Lkw-Flotte in den EU-Staaten wirklich ist. Dafür wurden zunächst die erwarteten Bestandszahlen für die verschiedenen Lkw-Segmente bis 2030 modelliert, um daraus mit typischen Fahrszenarien, Energieverbräuchen und Einsätzen auf das Ladeverhalten der meisten Truck-Klassen in Europa zu schließen.

Viel mehr private Lkw-Ladepunkte als öffentliche

Die im Jahr 2030 benötigte Ladeleistung für die E-Lkw beziffert das ICCT dabei mit 22 bis 28 Gigawatt. Davon werden laut der Studie etwa 70 Prozent in den Top-Fünf-Ländern beim Lkw-Ladebedarf installiert sein – Deutschland, Polen, Frankreich, Spanien und Italien. Das liegt zum einen am erwarteten Fahrzeugbestand, aber auch an wichtigen Transitrouten, die etwa durch Deutschland und Frankreich führen.

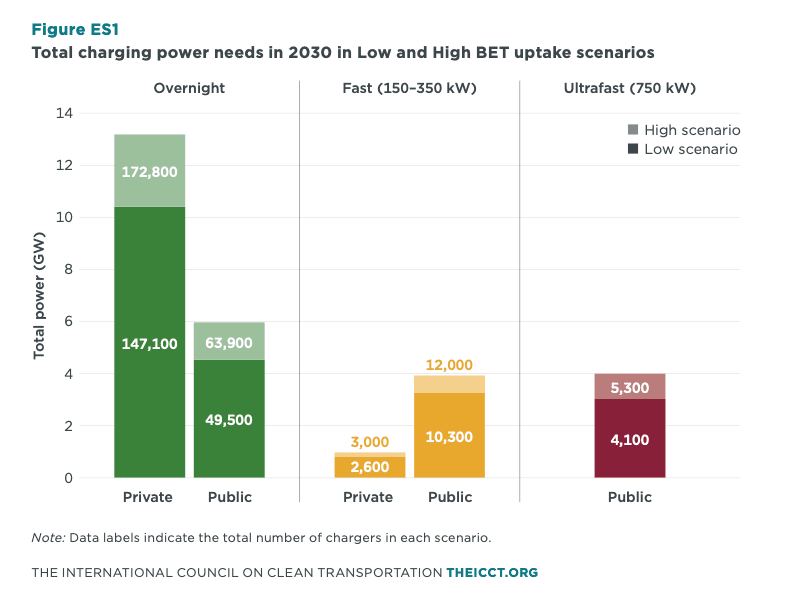

Interessant ist aber, wie sich diese Leistung verteilen wird. Laut der Studie werden die 22 bis 28 GW fast zu gleichen Teilen auf private Ladepunkte (also im Depot) und öffentliche Ladepunkte entfallen. Da die privaten Ladepunkte zur überwiegenden Mehrheit für das Laden über Nacht und nicht für kurze Ladevorgänge während der Fahrpausen genutzt werden, reichen hier niedrigere Ladeleistungen aus. Trotz des 50:50-Splits bei der Gesamtleistung erwartet das ICCT in fünf Jahren daher zwischen 150.000 und 175.000 private Lkw-Ladepunkte und 60.000 bis 80.000 öffentlich zugängliche Lkw-Lader.

Und von diesen 60.000 bis 80.000 öffentlichen Ladestationen werden wiederum nur 4.000 bis 5.300 im Megawatt-Bereich liegen. „MW-Ladegeräte machen fast 15 Prozent des prognostizierten installierten Ladeleistungsbedarfs aus, aber nur zwei Prozent der Gesamtzahl der Ladegeräte. Ladegeräte mit geringerer Leistung, wie z. B. 350-kW-Ladegeräte, können mehr als die Hälfte des öffentlichen Schnellladebedarfs für Fernlastwagen decken“, heißt es in der Studie. Das ICCT geht sogar noch weiter: Wenn Fernverkehrs-Lkw in Zukunft mit größeren Batterien ausgestattet werden (720 kWh gegenüber heute 600 kWh), kann der Bedarf an MW-Ladegeräten um 40 Prozent reduziert werden, wodurch die Abhängigkeit dieser Lastwagen von öffentlichen ultraschnellen

Ladestationen „signifikant“ verringert werden könnte.

Und wie deckt sich das mit den AFIR-Zielen? „Die AFIR wird bis 2030 zwischen 50 und 70 Prozent des öffentlichen Ladebedarfs in der EU-27 decken“, so das ICCT. „Im Kernstraßennetz sollen die AFIR-Ziele zwischen 65 und 85 Prozent des gesamten Ladebedarfs decken, während die Abdeckung im gesamten Straßennetz auf 35 bis 45 Prozent sinkt.“ Aber: Dabei wird es deutliche Unterschiede zwischen einzelnen EU-Mitgliedsstaaten geben, die aus diesen Durchschnittswerten nicht ersichtlich werden. In der Hälfte der Länder, darunter Belgien und die Niederlande, geht das ICCT davon aus, dass die AFIR nur 30 bis maximal 50 Prozent des tatsächlichen Ladebedarfs decken wird – es muss also mehr als doppelt so viel wie in der AFIR vorgesehen gebaut werden.

„Das liegt daran, dass die entfernungsbasierten AFIR-Ziele die tatsächliche Verkehrsaktivität nicht genau widerspiegeln, was zu einer großen Lücke zwischen den AFIR-Zielen und dem tatsächlichen Mautbedarf für Länder führt, die einen hohen Anteil an Lkw-Verkehr, aber einen geringen Anteil am Straßennetz haben“, erklärt das ICCT. „Das Gegenteil trifft auf Länder wie Rumänien zu, wo das AFIR-Ziel doppelt so hoch ist wie der erwartete Ladebedarf.“

Dieser tatsächliche Ladebedarf für E-Lkw wird also Herausforderungen für das Stromnetz nach sich ziehen – „insbesondere an Hochleistungsladestationen im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-V)“. Also jenen Standorten, wo wahrscheinlich die MCS-Lader entstehen werden. „Neben Netzüberlastungen können langwierige Genehmigungsverfahren und Investitionshürden den rechtzeitigen Ausbau der Infrastruktur verzögern. Viele dieser Herausforderungen könnten im Rahmen der Überprüfung des AFIR und anderer ergänzender Maßnahmen zur Netzplanung, Genehmigung und Investition angegangen werden“, heißt es in der Studie.

2 Kommentare