Koalitionsvertrag steht: Das planen Union und SPD bei Elektromobilität und Verkehr

Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl sind die Weichen für eine schwarz-rote Regierung endgültig gestellt: Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das Ziel des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, bis Ostern eine neue Regierung zu bilden, dürfte aber dennoch nicht erreicht werden: Als mögliches Datum für die Kanzler-Wahl im Bundestag steht nun aber der 7. Mai im Raum. Anfang Mai wird es aber auf alle Fälle werden.

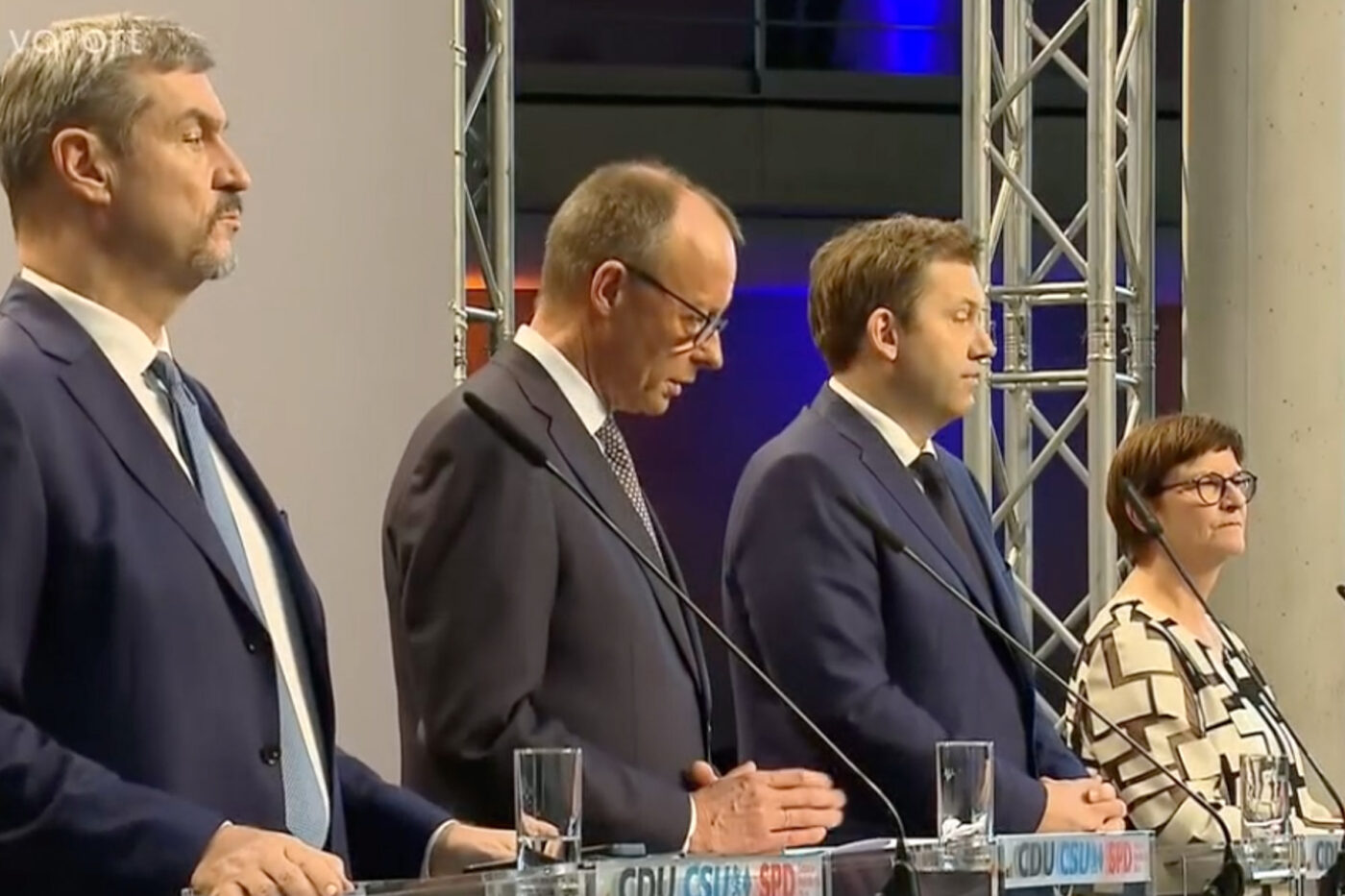

„Der vorliegende Koalitionsvertrag ist ein sehr klares und starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, aber auch ein starkes Signal an unsere Partner“, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei der Pressekonferenz im Paul-Löbe-Haus, einem Nebengebäude des Bundestages. „Deutschland bekommt eine handlungsfähige Regierung!“

„Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden und vieles von dem, was Sie nicht vermutet haben, werden Sie finden“, so Merz weiter. Blicken wir also in das Dokument, das die drei Parteien mit „Verantwortung für Deutschland“ überschrieben haben, was an verkehrspolitischen Vorhaben und vor allem zur Elektromobilität beschlossen wurde. Denn nicht alle Punkte zur Elektromobilität sind ausschließlich Verkehrspolitik: Auf Seite 7 werden noch im Kapitel „Wirtschaft, Industrie, Tourismus“ die ersten Maßnahmen genannt.

Sonderabschreibung und Reform der Dienstwagensteuer

„Unter anderem“ mit folgenden Maßnahmen soll die E-Mobilität gefördert werden:

- Eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro.

- Eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge.

- Die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035.

- Ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen.

- Eine Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) und Elektrofahrzeugen mit Range Extender (EREV) und entsprechende Regulierung auf europäischer Ebene.

- Den beschleunigten Ausbau und die Sicherstellung der Finanzierung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladenetzes und des Schnellladenetzes für PKW und LKW und die stärkere Förderung des gewerblichen Depotladens.

- Befreiung emissionsfreier LKWs von der Mautpflicht über das Jahr 2026 hinaus.

- Förderung einer Wasserstoff-Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge.

Interessant ist, was dort nicht steht: Denn als Ende März das Arbeitspapier der Verhandlungsgruppe Wirtschaft, Industrie und Tourismus geleakt wurde, waren dort noch zehn Maßnahmen aufgelistet – darunter auch die von der SPD und CSU geforderte Kaufprämie. Damals gab es aber noch keine Einigung, beim Betrag war ein „x.xxx EUR“ als Platzhalter eingetragen. Jetzt ist diese Passage komplett verschwunden, auch wenn die weiteren Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag sehr ähnlich zu jenen aus dem Arbeitspapier ausfallen. Das „Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen“ entspricht jedenfalls dem von der SPD geforderten Social-Leasing-Programm. Ob es wirklich kommt, bleibt abzuwarten.

Den Konflikt zu dem 2035er Ziel der EU, nur noch Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von null Gramm pro Kilometer zuzulassen, haben die Parteien mit einem klassischen Kompromiss gelöst: In dem Arbeitspapier hatte sich die SPD noch klar zu dem Ziel bekannt, die Union wollte das „Verbot des Verbrennungsmotors ab 2035“ rückgängig machen. Jetzt heißt es im Koalitionsvertrag: „Eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotten begrüßen wir grundsätzlich, eine pauschale gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ausdrücklich ab.“ Wichtig für die Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge: „Die Überprüfung der CO2-Reduktionsziele für schwere Nutzfahrzeuge und Trailer ist vorzuziehen.“ Die Union hat es sich nicht nehmen lassen, Technologieoffenheit in den Koalitionsvertrag zu schreiben.

Zudem will die schwarz-rote Koalition „die Voraussetzungen dafür schaffen, dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt“. Und weiter: „Wir werden den Aufbau der Batteriezellfertigung inklusive der Rohstoffgewinnung, des Recyclings und des Maschinen- und Anlagenbaus fördern.“ Konkrete Projekte oder Förderprogramme gibt es zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht.

Später im Kapitel zu den Rohstoffen wird aber angekündigt, dass man die Gewinnung heimischer Materialien unterstützen und die rechtlichen Genehmigungen erleichtern werde – „pragmatisch unter Wahrung der Umwelt- und Sozialstandards“. Das könnte etwa den Abbau von Lithium aus Geothermie-Sole betreffen, wie er in Deutschland bereits demonstriert wird. „Wir werden Projekte zur Gewinnung und Weiterverarbeitung von kritischen Rohstoffen in Europa unterstützen und statten hierfür den nationalen Rohstofffonds mit zusätzlichen Mitteln aus. Wir werden die Rahmenbedingungen für die Gewinnung strategisch wichtiger Rohstoffe, wie hochreinem Salz oder Lithium, in der EU auf allen Ebenen verbessern“, heißt es in dem 146-Seiten-Dokument.

Bei der Infrastruktur geht es vor allem um das Tempo: Deutschland müsse auf dem Weg zur Planungs- und Baubeschleunigung „mutige Wege gehen“, so die Koalitionäre. Notwendig sei eine grundsätzliche Überarbeitung von Planungs-, Bau-, Umwelt-, Vergabe- und des (Verwaltungs-)Verfahrensrechts. Bis dahin sollen aber schon „verfahrensbeschleunigende Potenziale“ genutzt werden. So viel allgemein zur Vorrede.

Zum Verkehr heißt es, dass die Mobilität „soziale und ökonomische Voraussetzung für das Funktionieren und den Wohlstand unseres Landes“ sei und sich an Realitäten orientieren müsse, „bezahlbar, verfügbar und umweltverträglich sein“. Dabei geht es aber vor allem um den Sanierungsstau bei den Straßen an sich und die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene – die Elektromobilität allgemein wird im Verkehrskapitel kaum erwähnt.

Preistransparenz an öffentlichen Ladesäulen

Im letzten Absatz des Verkehrs-Kapitels heißt es, dass man bei öffentlichen Ladesäulen für „Preistransparenz und technische Vereinheitlichung“ sorgen werde. Und: „Den flächendeckenden Ausbau von Pkw- und Lkw-Ladeinfrastruktur treiben wir voran und erhöhen die Förderung.“ Ansonsten soll die Flottenumrüstung im ÖPNV auf klimaneutrale Busse wieder gefördert werden. Und Deutschland soll zum „Leitmarkt für autonomes Fahren“ werden, indem der Bund mit den Ländern Modellregionen entwickelt und mitfinanziert.

Bleibt ein wichtiger Punkt, damit E-Autos und die Wasserstoff-Infrastruktur tatsächlich sauber werden: die Energie. „Wir wollen alle Potenziale der Erneuerbaren Energien nutzen. Dazu gehören Sonnen- und Windenergie sowie Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft sowie aus diesen hergestellte Moleküle“, heißt es auf Seite 29. Und weiter: „Wir werden ein Monitoring in Auftrag geben, mit dem bis zur Sommerpause 2025 der zu erwartende Strombedarf sowie der Stand der Versorgungssicherheit, des Netzausbaus, des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, der Digitalisierung und des Wasserstoffhochlaufs als eine Grundlage der weiteren Arbeit überprüft werden. Wir stehen für eine konsequente Ausrichtung aller Bereiche auf Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit.“ Konkret sollen Unternehmen und Verbraucher „dauerhaft um mindestens fünf Cent pro kWh mit einem Maßnahmenpaket entlastet“ werden. „Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren. Um Planungssicherheit zu schaffen, ist unser Ziel, die Netzentgelte dauerhaft zu deckeln“, heißt es im Koalitionsvertrag. Auch der Ausbau und die Modernisierung der Netze soll „kosteneffizient vorangebracht“ und mit dem Erneuerbaren-Ausbau synchronisiert werden. Konkrete Ausbauziele haben Union und SPD aber nicht festgeschrieben.

Dafür heißt es im Kapitel zur Flexibilisierung, dass „Hemmnisse bei der Flexibilisierung des Stromsystems“ abgebaut werden müssen, „um die flexible

Nutzung von Erneuerbaren Energien sektorübergreifend zu verbessern“. Heißt konkret: „Der Ausbau systemdienlicher Speicherkapazitäten und die systemdienliche Nutzung von E-Auto- und Heimspeichern werden wir

verstärkt vorantreiben. Bidirektionales Laden und das Laden am Arbeitsplatz werden wir unterstützen.“ Und auch die bisher bremsende Mehrfachbelastung durch Steuern, Abgaben und Entgelte wird „so weit wie möglich abgeschafft“. Auch hier gilt: Im Koalitionsvertrag steht ein politischer Wille. Wie und wann dieser auch in gültige Gesetze umgesetzt werden kann, werden die kommenden vier Jahre zeigen. Das vorbereitete BiDi-Gesetz aus dem bisher grünen BMWK könnte die neue Koalition aber nutzen, wenn sie das Kapitel ernst meint.

Beim Wasserstoff benötige Deutschland „für den schnellen Hochlauf“ „klimafreundlichen“ Wasserstoff aus verschiedenen Quellen. „Ziel ist langfristig die Umstellung auf klimaneutralen Wasserstoff, basierend auf einem wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien aus dem Inland und aus Importen“, so heißt es im Vertrag von Union und SPD. Dafür setze man sich „für pragmatische nationale und europäische Regelungen“ und deren zügige Umsetzung ein: „Überregulierung muss zurückgeführt werden.“ Das klingt eher vage.

Große Ziele statt konkreter Zahlen

Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass bei den Koalitionsverhandlungen die großen, strategischen Ziele über konkreten (und messbaren) Zahlen für den Vertrag standen – schon eine Aussage wie das viel zitierte 15-Millionen-E-Auto-Ziel der Ampel-Koalition hat Schwarz-Rot vermieden. Zu den „Erneuerbaren Potenzialen“ heißt es etwa, dass die Regierung eine zeitnahe Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie III (RED III) und die nationale Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) erhöhen will. „Dabei wollen wir den Einsatz alternativer Kraftstoffe, inklusive Biokraftstoffe, voranbringen. Um heimische Produzenten von regenerativen Kraftstoffen vor unfairen Praktiken zu schützen, werden wir den Betrug beim Import von regenerativen Kraftstoffen und bei sogenannten Upstream Emissionsminderungszertifikaten (UER-Zertifikaten) verstärkt bekämpfen und die Betrugsprävention ausbauen. Die Industrie-Emissionsrichtlinie und die EU-Luftqualitätsrichtlinie übertragen wir 1:1 und so schlank wie möglich“, heißt es weiter.

Die wohl wichtigsten Hürden dafür wurden im März ausgeräumt: Noch vor der Konstitution des neuen Bundestags haben Union, SPD und Grüne mit den Mehrheitsverhältnissen des alten Bundestags eine Reform der Schuldenbremse beschlossen. Die Einigung sieht ein schuldenfinanziertes Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte vor, wovon 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) fließen sollen. In ihrem Sondierungspapier hatten Union und SPD nur Ausgaben für die Infrastruktur vorgesehen und den KTF oder Klimaschutzziele nicht erwähnt – die 100 Milliarden Euro für den KTF wurden von den Grünen zur Bedingung für ihre Zustimmung gemacht.

Verkehrsministerium geht an die CDU

Beim Zuschnitt der Ressorts haben sich Union und SPD dafür entschieden, das bisherige Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) aufzulösen. Klar ist, dass das Bundesverkehrsministerium künftig von der CDU geleitet wird. Erste Berichte, wonach das Verkehrsressort in einem „Bundesministerium für Infrastruktur“ (Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) aufgehen soll, haben sich also nicht bewahrheitet. In diesem Zusammenhang kursierte der Name von Ina Scharrenbach (CDU), die seit 2022 in der schwarz-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalens Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung ist. Ob Scharrenbach auch ohne das Bauen, das bei der SPD gelandet ist, für das Verkehrsministerium in Frage kommt, ist nicht bekannt. Das Digitale soll zusammen mit der „Staatsmodernisierung“ ebenfalls unter CDU-Zuständigkeit fallen.

Seit den Streitereien der Ampel-Regierung ist klar, dass nicht nur die politischen Vorhaben im Infrastruktur-Bereich wichtig sind, sondern auch deren Finanzierung. Hier wird es der/die Verkehrsminister/in mit Lars Klingbeil von der SPD zu tun bekommen, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge das Finanzministerium erhalten soll.

Der Koalitionsvertrag ist zwar nun vorgestellt, noch stehen aber die Zustimmungen der Parteien aus. Im Falle der CDU muss ein kleiner Parteitag über den Vertrag entscheiden, was als Formsache gilt. Bei der CSU entscheidet nur der Vorstand. Die SPD will hingegen ihre Mitglieder befragen, was etwa zwei Wochen dauern wird. Bei der Ampel-Koalition Ende 2021 hatten die Sozialdemokraten den Vertrag nur auf einem Parteitag bestätigen lassen.

Quelle: Livestream der Pressekonferenz, koalitionsvertrag2025.de (PDF)

23 Kommentare